Articles sur Montherlant (hors presse)

135. Pourquoi lire ou relire Henry de Montherlant, par Sarah Sauquet

Article publié à l’origine sur le site www.livredelire.com, le 27 juin 2017.

|

|

Montherlant et le Masque de Conflans |

|

|

Sarah Sauquet, professeur de lettres |

“Ce n’est pas pour devenir écrivain qu’on écrit.

C’est pour rejoindre en silence cet amour qui manque à tout amour”.

(Christian Bobin)

J’aimerais aujourd’hui vous parler d’un magnifique oublié, d’un géant des lettres aujourd’hui si petit, d’un passéiste pourtant si moderne dont les jeunes générations ignorent tout, et dont les plus âgées se souviennent vaguement peut-être, entre deux lectures scolaires et l’annonce d’un suicide dans les années 70. D’un misogyne alors qu’il aimait tant les femmes. D’un pédéraste qui poursuivait ses démons en Afrique du nord. D’un fou de tauromachie qu’on a jugé cruel. D’un surhomme nietzschéen qui fut selon moi le plus grand dramaturge français du XXème siècle.

Cet homme s’appelle Henry, et dans ce “y” à la place du “i”, un monde entier est déjà dessiné. Une naissance aristocratique. Une volonté de se démarquer. Un Français qui navigue entre plusieurs cultures. Il suffit d’un prénom pour parfois faire naître une légende, et nombreuses sont celles qui entourent Henry de Montherlant.

Montherlant ou le Malentendu

Quelques rappels biographiques : Henry Marie Joseph Frédéric Expedite Millon de Montherlant (1895-1972) naît en 1895, à Neuilly, dans une famille de la petite noblesse. Il grandira dans un milieu étouffant, dont l’obsession de l’honneur flirte avec la haine sociale. Les Montherlant sont des aristocrates, des “aristoï”, et ils se doivent, conformément au sens grec du mot, d’être au-dessus des autres, d’incarner une certaine magnificence. C’est un enfant sensible, qui adore sa mère, et qui décide très tôt de sa vocation : il sera écrivain. Influencé par Maurice Barrès et son “Culte du moi”, ivre de culture latine et de morales antiques, il devient un jeune homme passionné, à l’exigence inébranlable, mu par la virtus latine et l’amour avec un grand A, qu’il concerne sa mère, l’Espagne, la religion… ou les camarades qu’il fréquente à Sainte-Croix de Neuilly. Le jeune Henry veut tout embrasser, tout aimer, avec passion et religiosité. Renvoyé de l’institution pour “amitié particulière” – amitié particulière qu’il prolongera par l’écriture dans Les Garçons – le jeune homme confirme sa vocation : n’en déplaise à son père, il sera écrivain. Car, quitte à se sentir autre et à se revendiquer en exil, autant le faire par la littérature. D’ailleurs son passage sur le front pendant la guerre de 14-18 sera extrêmement furtif.

Et c’est probablement dans ce renvoi de Sainte-Croix de Neuilly, dans cette morale austère qui est la sienne, dans cette volonté d’être différent et de s’affirmer comme différent que se noue, et sa vocation d’écrivain, et le grand malentendu qui entourent Henry de Montherlant.

Un point fondamental le distingue des autres écrivains : dans un siècle où l’engagement politique, historique, est le maître-mot (on pense à Camus, Sartre, mais aussi Aragon, Eluard ou Malraux) ; Montherlant l’exilé refusera toute sa vie tout engagement, car pour lui l’écrivain se doit d’être en dehors. Montherlant n’a que deux patries : la grandeur, et la littérature. Il écrira donc des œuvres volontairement intemporelles, détachées de toute contingence historique, souvent situées dans des époques fantasmées où la grandeur et la religion étaient encore les plus grands absolus.

Montherlant le Mal-aimé

Pour toutes ces raisons, et pour tant d’autres, Montherlant n’est plus lu, Montherlant apparaît comme un personnage du Monde hier, pour paraphraser Zweig, et, pour ceux qui le connaîtraient encore, il reste incompris. Or, non, Montherlant n’était pas un collaborateur ; non, Montherlant ne faisait pas partie de la Légende des Hussards, ces écrivains de droite qu’étaient Antoine Blondin, Roger Nimier, Michel Déon et Jacques Laurent. Non Montherlant n’était pas raciste ni réactionnaire ; non Montherlant n’était pas misogyne. Non, Montherlant n’était pas seulement un homme qui couchait sur papier ses fantasmes pédérastiques.

Pour le découvrir, j’aimerais vous conseiller deux œuvres : sa plus belle pièce, La Reine morte, et son étonnante tétralogie, Les Jeunes filles.

Plaidoyer pour des Jeunes Filles

Commençons par Les Jeunes filles. Ce cycle romanesque, dont les quatre tomes s’intitulent respectivement Les Jeunes Filles, Pitié pour les Femmes, Le Démon du Bien et Les Lépreuses, paraît en 1936 (Montherlant a alors obtenu le Grand prix de l’Académie française en 1934 pour Les Célibataires) et constitue le premier succès public de Montherlant. Cette hilarante et cynique tétralogie met en scène un écrivain, Costals, poursuivi par de nombreuses admiratrices qui souhaitent l’épouser. Nous sommes dans la France d’après-guerre, dans une société en manque d’hommes, et le mal se fait sentir. L’urgence à trouver un mari est là. Le spectre de la vieille fille hante ces jeunes filles en recherche de mari. Elles le poursuivent. Le harcèlent. Certaines essaient de lui passer la corde au cou, la bague au doigt. Costals s’agace, Costals s’émeut, Costals s’attendrit puis se lasse ou se moque. C’est un écrivain. Il a besoin de mots, et non des maux qu’apportent toutes les femmes. Nous lisons les lettres de ces femmes, et les réponses de Costals. Costals est le roi de la vanne, et elles en prennent pour leur grade. Nous pourrions croire que Montherlant tire sur l’ambulance. Mais en réalité, il aime tant les femmes (“J’aime tant les jeunes filles qu’il suffit qu’on me dise que l’une d’elles a eu à son bachot un 0 d’histoire et de géographie pour que j’aie envie de l’épouser” dit Montherlant dans son Journal) que l’écrivain nous le rappelle : Mesdames, ne soyez pas médiocres. Mesdames, ne harcelez pas. Mesdames, attendez qu’Il vous rappelle. Mesdames, ne suppliez pas. Mesdames, restez grandes et belles. Et derrière le mensonge romantique affleure la vérité romanesque : un écrivain sans femmes est seul, et malheureux. Une femme sans homme est seule, et malheureuse. Soyons grands. Soyons intelligents. Mais aimons-nous. Car nous avons besoin des autres, et nous avons besoin des femmes.

Pour Montherlant, c’est dans la peinture d’une vision exigeante de la femme qu’on peut plus que jamais la célébrer. Montherlant emprunte don ces moyens détournés pour magnifier la femme. Si la femme est raillée, c’est qu’elle est perfectible, et digne d’intérêt. Accusé de misogynie, Les Jeunes filles apparaît très vite comme une œuvre qui sent le soufre. Ce succès de scandale sera le premier d’une longue série, et Montherlant en souffrira toute sa vie (“en grande partie un livre composé de gags à la Charlot, un livre comique, ce que les gens n’ont peut-être pas vu”[1]).

Montherlant en fait donc l’amère expérience, parler au monde, c’est offrir de quoi s’exiler davantage. Le malentendu s’installe et il ne quittera jamais plus le Montherlant romancier.

Plaidoyer pour une Reine morte

Dans les années 1940, Montherlant devient dramaturge, et ce que l’on pourrait imaginer être une décision mûrement réfléchie, artistique, esthétique, est en réalité une décision purement matérielle. A cette époque, le papier est rationné, et la censure allemande veille. Montherlant passe donc au théâtre, et écrit des pièces dont les intrigues se dérouleront il y a de cela longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. En Espagne, au Portugal et en France, le plus souvent. Il y a quelques siècles, parfois.

La Reine morte est incontestablement sa plus belle pièce, tragédie intemporelle où le sublime est roi, et dont Maurice Maeterlinck a dit : “Avoir écrit La Reine Morte suffit à justifier une vie”. Représentée pour la première fois le 8 décembre 1942 à la Comédie-Française, avec Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, la pièce, dont l’action se déroule “au Portugal, autrefois”, relate le dilemme auquel est confronté le prince Don Pedro, fils du roi Ferrante. Ferrante est un roi dur, exigeant, l’homme de Montherlant par excellence, capable de dire à son fils : “Je vous reproche de ne pas respirer à la hauteur où je respire”. Don Pedro aime Inès de Castro, mais est promis à l’Infante d’Espagne. L’Infante est dure quand Inès est douce. L’Infante est la fille qu’aurait pu avoir Ferrante. Mais Inès, secrètement, attend un enfant…

|

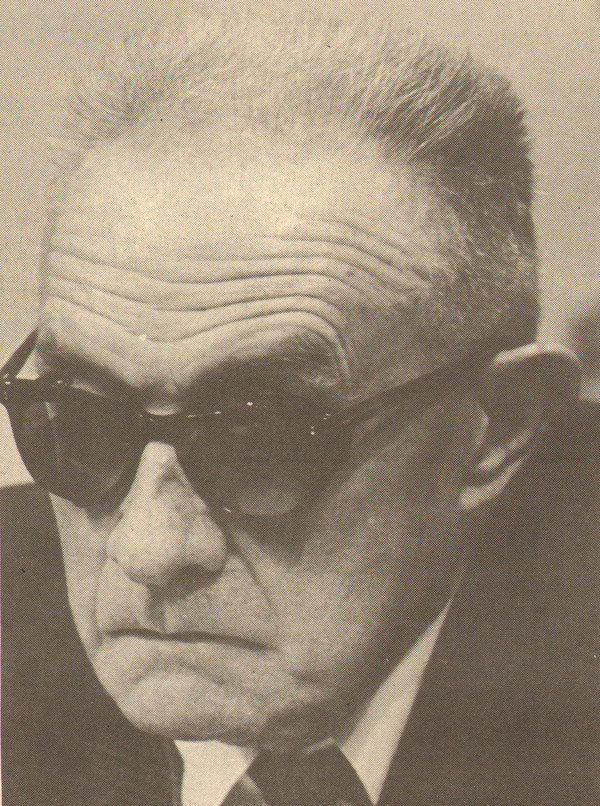

|

Henry de Montherlant |

Je ne vous dirai pas plus de ce joyau qu’est La Reine morte, si ce n’est qu’elle égale les plus grandes pièces de Racine, les plus grandes pièces de Corneille. Et que Montherlant, si féru d’humanités et de classicisme (en témoigne Port-Royal) n’aura jamais autant touché au sublime que dans cette pièce. Pleinement reconnu grâce à ce succès, Montherlant enchaînera alors et les pièces (Le Maître de Santiago, La ville dont le prince est un enfant, Malatesta, Port-Royal, Celle qu’on prend dans ses bras) et les romans et carnets. Toutes ses pièces seront des chefs-d’œuvre, tous ses romans sont controversés. Montherlant devient l’homme de la Comédie française, à qui l’on reprochera néanmoins d’à chaque fois refuser d’embrasser l’actualité de son siècle.

C’est exactement trente années plus tard après la parution de son chef-d’œuvre, le 21 septembre 1972, que Montherlant, alors vieillissant, gagné par la dépression et refusant la sénilité, se donnera la mort , à l’aide d’une balle de revolver et de cyanure. Il fera alors sien l’adage de Jules César “Mieux vaut mourir une fois que trembler pour toujours”, appliquant jusqu’au bout la morale implacable qu’il s’était fixée.

En 2012, Albin Michel rééditait les œuvres de Pierre Benoit. J’espère qu’il en sera un jour de même pour Montherlant, qui le mérite selon moi tellement. Et si un jour, vous passez au musée d’Orsay, arrêtez-vous juste à côté de l’entrée principale, en face de la seine, quai Voltaire. C’est là qu’habitait Henry de Montherlant, et je vous promets qu’à chaque fois que j’y passe, j’ai l’impression que son fantôme veille sur moi.

[1] Jean-José Marchand interroge Montherlant, “Archives du XXè siècle”, Jean-Michel Place, 1980, Paris, p 65