Articles sur Montherlant (hors presse)

106. Montherlant vu par Pierre Boutang (1916-1998)

Reconnaître les beautés, dévoiler l’imposture,

c’est ce qu’exigera sans cesse de nous cet homme terrible.

(Pierre Boutang au sujet d’Henry de Montherlant)

Qui était Pierre Boutang ?

|

|

|

Pierre Boutang, né le 20 septembre 1916 à Saint-Etienne et décédé le 27 juin 1998 à Saint-Germain en Laye, était un philosophe, un poète, un journaliste politique et un traducteur français. Normalien, agrégé de philosophie en 1936, il participe la même année à la rédaction de l’Action Française et se révèle comme un fervent partisan des idées de Maurras. Ayant participé au gouvernement Giraud en Afrique du Nord en 1943, et quoiqu’il ait fait partie des troupes alliées en Tunisie et au Maroc en 1943 et resté dans l’armée jusqu’en 1946, il est révoqué sans pension et avec l’interdiction d’enseigner après la guerre, suite à des pressions du Parti communiste. Il se consacre alors notamment au journalisme, collaborant à Aspects de la France et au Bulletin de Paris où, sous pseudonyme, il assure la chronique théâtrale. Cherchant à rénover le royalisme, à en articuler le message avec le christianisme, il fonde avec son ami Michel Vivier l’hebdomadaire La Nation française en 1955, où signent notamment les Hussards, mais aussi Marcel Aymé, Gustave Thibon, etc. Il se veut « être à l’abri de Sartre » et des « entrepreneurs en nihilisme ». Tour à tour, et en fonction des évènements, il va soutenir le général de Gaulle ou le combattre, en insistant particulièrement sur le modèle monarchique sur lequel repose, selon lui, la constitution de la Vème République. Suite à des interventions diverses, notamment d’André Michelet et d’Alain Peyrefitte, il est réintégré dans l’enseignement par le général de Gaulle en 1967. Il est d’abord professeur de philosophie au lycée Turgot puis devient maître de conférences à l’Université de Brest en 1974. Il est nommé ultérieurement professeur de métaphysique à la Sorbonne, où il enseigne jusqu’en 1984, prolongeant ensuite son séminaire à son domicile de Saint-Germain en Laye jusqu’à sa mort le 27 juin 1998. Pierre Boutang est connu comme continuateur de la pensée de Maurras tout en articulant la pensée de la monarchie avec la philosophie ou la théologie chrétienne. La formation de sa pensée philosophique s’est faite parallèlement à son activité politique et journalistique (1936-1967). Ses textes philosophiques appartiennent, quant à eux, aux années 1970-1995. Ses Cahiers 1946-1997 (inédits) témoignent de cette constance du souci métaphysique.

Considéré comme un maître par Emmanuel Levinas, remarqué par Vladimir Jankélévitch, interlocuteur et ami de Georges Steiner (Dialogues sur Abraham et Antigone publiés en 1989), Pierre Boutang a donc occupé une place à la confluence de la philosophie, de la politique, de la théologie, du journalisme et de la littérature. Son œuvre et sa pensée restent à redécouvrir. Les éditions de La Différence ont publié l’ensemble de son œuvre romanesque et des essais. Après sa mort, ses anciens confrères et disciples ont fondé l’Association des amis de Pierre Boutang 47, rue du Rochechouart 75009 Paris.

L’essentiel de la critique littéraire de Pierre Boutang publiée dans la presse a été recueillie dans Les Abeilles de Delphes (1954, réédité en 1999) et La Source sacrée (2003). Dans ces deux œuvres, dans une langue hautement poétique, et avec une intelligence d'une remarquable souplesse, Boutang n'hésite pas à renouveler la lecture des classiques (comme Cervantès) et à s'aventurer sur des territoires encore peu explorés par les critiques français (T.S Eliot). On peut le compter aussi parmi les découvreurs de William Faulkner, dont ses romans reçoivent l'influence. Mais ces deux recueils ne forment qu'un premier aspect de l'investigation de Boutang. S'y ajoutent en effet les Commentaires sur Quarante- neuf dizains de la Délie de Scève, publiés chez Gallimard en 1953.

> Pour mieux connaître Boutang (Wikipedia)

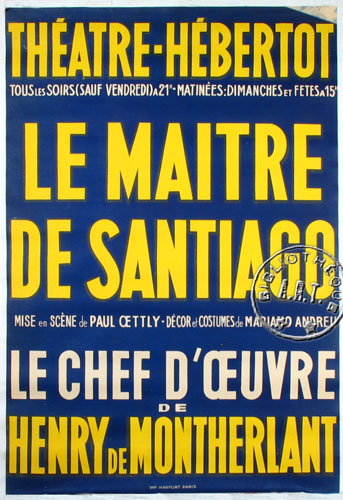

Henry de Montherlant et « Le Maître de Santiago », par Pierre Boutang

|

Henry de Montherlant |

« La vraie et la fausse grandeur, inextricable dans cet homme… Je ne me souviens pas sans dépit (sans l’impression d’avoir été trompé) du choc que je reçus à la lecture de son Chant funèbre pour les morts de Verdun. Cette amitié nourrie de l’imminence de la mort, cette décision de transporter dans la paix les vertus de la guerre, ce jaillissement d’une source vive, Montherlant nous les proposait, quand la voix de Barrès qui avait ému nos pères, s’était tue.

Or cette lecture, en 1935, était déjà un anachronisme. Déjà Montherlant, s’était retiré dans l’aride presqu’île de soi-même, que seule reliait à nos cités l’étroite bande de terre de la publicité et de la gloire.

En 1938, nous apprenions que ce vrai guerrier n’approuvait pas Munich. Puis, en 1940, c’était les mots atroces du Solstice de juin, et le désastre salué comme un mouvement de la roue immortelle, dont l’essence et le jeu venaient justifier l’oscillation d’une grande âme entre le christianisme et le paganisme.

Si je rappelle la triste erreur du Solstice, c’est seulement parce que les notes qui font suite au Maître de Santiago, la reproduisent et en font un système : c’est à nous, jeunes nationalistes, que le Montherlant de 1940 pouvait faire le plus de peine. Les imposteurs du Comité national des écrivains n’avaient aucun droit à lui en demander des comptes. Que parle Montherlant, que Montherlant écrive, et que l’on joue ses pièces ! Mais nous devons alors, par respect pour l’authentique grandeur de cet héritier de Chateaubriand et de Barrès, interroger la philosophie de l’Histoire et l’éthique, que renouvelle le Maître de Santiago. Je crois qu’il y a là quelque imposture, de la grimace et du carton doré. « La jeunesse est le temps des échecs », prononce avec superbe son chevalier Alvaro. Que du moins cet échec lui soit épargné de rechercher en Henry de Montherlant un maître de vie ou de christianisme.

***

Le Maître de Santiago n’est pas une tragédie, et ne veut point l’être. C’est que l’amertume, le » retirement » hors du monde et l’orgueil ne sont pas des sentiments tragiques. Une situation où le héros principal proclame que la seule aventure digne de sa grande âme et sa maturité est l’aventure intérieure, « l’aventure verticale », et la montée vers Dieu ne comporte pas de risque tragique. Ce sont les Indes, et c’est l’Espagne, qui sont des tragédies sans issue. Tout ce que « risque » Don Alvaro, en un moment de la pièce, c’est la contradiction presque comique : les mots que n’a pas prononcés le roi vont appâter son goût du désespoir ; il est prêt à rouler, lui aussi, dans le torrent de l’inutilité.

|

Le seul être qui pourrait instituer une tragédie est sa fille Mariana. C’est à partir d’elle, d’ailleurs, que l’on a envie de raconter la pièce. Car il ne se passe rien dans Alvaro (sauf la légère tentation par les Indes sans espoir), tandis que la vie de Mariana se trouve détournée de l’amour humain à l’amour divin. Elle aime le fils d’un des chevaliers de l’Ordre. Pour que le mariage soit possible, il faut que Don Alvaro fasse fortune aux Indes. Mais nul de ses compagnons ne peut décider Alvaro à s’éloigner de la solitude de l’âme à la face de Dieu pour ces Indes où l’Espagne, selon lui, se dégrade et se perd. Une ruse est tentée (Mariana y consent). On lui forge le conte que le roi a besoin de lui pour faire briller l’Espagne et l’Esprit au cœur d’une entreprise qu’il reconnaît désespérée. Sa fille prie pour le succès de cette ruse. Mais quand Alvaro vacille, un imperceptible mouvement de la grâce change le sens de tout : elle va vers son père bafoué comme le Christ, refuse d’édifier son amour humain sur cette dérision de l’amour de Dieu. Alvaro n’a plus qu’à cueillir cette âme qu’il avait méprisée, et la pièce s’achève dans la double montée du père et de la fille vers l’extase et l’union en Dieu.

|

Si Mariana avait, comme Antigone, une conscience réelle du monde qu’elle délaisse, et son amour pour le fils de Bernal n’était pas déjà le terrible contrepoint de l’amour de son père pour soi-même et pour Dieu (le mariage n’est pour elle rien d’humain, elle veut y entrer comme dans un oratoire, et les enfants même y seraient un divertissement), si elle n’était pas déjà l’inhumaine fille de son père, il pourrait y avoir là une tragédie du péché et de la grâce…

|

Il n’y a qu’une élévation. Et même il faudrait trouver un autre mot, un autre genre littéraire pour cette pièce; l’orgueil de l’appartenance à un ordre, la haine de toute nature (l’œuvre est presque constamment contre nature) en font, plutôt qu’une prière qui s’élèverait peu à peu, ce qu’ il faut bien nommer une Superbe, qui plane dès l’origine au-dessus des gouffres et des bourbiers du monde.

|

|

Mariana, Don Bernal et Alvaro le Maître de Santiago |

Soit. C’est une Superbe. En est-ce moins beau ? Je n’en nie pas les surprenantes beautés d’écriture. (…) Les beautés elles-mêmes comptent moins que l’imposture, s’il y a imposture. Or c’est, hélas ! le cas. Cette imposture tient à la prétention avouée (exaspérée d’ailleurs par de sottes critiques) qu’il puisse s’agir d’une pièce chrétienne. Dans un furieux article de L’Epoque, Montherlant s’indigne contre l’imposture d’un temps où « le blanc est noir » : « On prend une œuvre très nette, de sentiments élevés et simples, et on cherche à prouver que c’est une œuvre ténébreuse, freudienne. On prend un personnage de fiction qui incarne le christianisme dans une de ses nuances et on cherche à prouver qu’il est une caricature de chrétien, qu’il est démoniaque. Le blanc est noir. »

Belle indignation…Mais voici qui met l’imposture là où elle est : dans la postface à l’édition (NRF 1947) du Maître de Santiago, Montherlant écrit lui-même : « Je n’ai pas fait d’Alvaro un chrétien modèle, et il est, par instants, une contrefaçon de chrétien, presque un pharisien. Il sent avec force le premier mouvement du christianisme, la renonciation, le nada. Il sent peu le second, l’union, le todo…Son « personnalisme » est tel qu’il affirme « si je fais mon salut, et si tu fais le tien, tout est sauvé, tout est accompli », alors que le chrétien sacrifiera son salut à la gloire de Dieu… Et encore, il est un peu odieux au troisième acte » (pp 135-136).

|

La preuve est faite : Henry de Montherlant dit le blanc aux lecteurs de l’Epoque et reconnaît le noir aux éditions Gallimard. Sa grandeur n’est pas exempte d’imposture ni sa « superbe » de mensonge.

Qu’il le reconnaisse enfin ! Il ne s’est jamais déserté soi-même. Alvaro n’est pas un aspect du christianisme, mais un aspect d’Henry de Montherlant sous le camouflage éblouissant d’une éthique chrétienne.

Quelle haine pour la nature ! Comme il est sujet à cette folie, la pire selon Montaigne et Molière, qui est de haïr et mépriser son être universel (tout en chérissant sa particularité). Alvaro parle de sa fille comme de « quelque chose qui n’existe que par un de mes instants de faiblesse ». De grâce, qu’il retourne cette pointe contre son père et contre lui-même !…

La famille par le sang est maudite. Quant à la patrie, à l’Espagne, il la juge non comme sienne, et native, mais comme il ferait pour un pays étranger selon ses mérites. Il y a un état de l’Espagne auquel il veut avoir, ce délicat, le moins de part possible. Dieu ne lui a-t-il pas donné à profusion la vertu d’écœurement sur son prochain, sa famille, la condition de l’homme, jamais sur cette hauteur inimitable et cette singularité d’humeur qui sont les siennes.

Voilà donc une grandeur qui consent au néant de tout, et ne reconnaît que l’orgueil d’être seul à la face de Dieu : « O mon âme, existes-tu encore ? O mon âme, enfin toi et moi ! ». Il se fait deux, et Dieu, presque, s’absente.

***

Reconnaître les beautés, dévoiler l’imposture, c’est ce qu’exigera sans cesse de nous cet homme terrible. Cette complaisance qu’on dénonce si souvent en lui, n’est que le refuge de sa peur de l’être, de son tremblement devant la nature. Comment éluderait-il le mensonge, lui qui écrit : « Il y a dans mon œuvre une veine chrétienne et une veine profane, ou pis que profane, que je nourris alternativement, j’allais dire simultanément. » Il n’est pas le gibier de la grâce, mais « nourrisseur » de deux « veines » en son œuvre. Tel est le christianisme esthétique, et la raison d’une espèce d’horreur que le maître de Santiago peut donner au chrétien engagé par sa foi. (…)

Comme Michelet, comme Chateaubriand, il y a chez Montherlant une secrète affinité avec la mort, la pourriture, le désespoir. Sa misanthropie est complice, toujours avec le mal qu’il dénonce. (…)

Henry de Montherlant, comme Chateaubriand, c’est encore l’anarchie, le désordre dans la vie et dans les lettres.

Pierre Boutang, Les Abeilles de Delphes, La Table ronde, 1952

Œuvres principales de Pierre Boutang

Romans

- La Maison un dimanche. Suivi de Chez Madame Dorlinde, Paris, La Table ronde, 1947. (Rééd. Paris, Éd. de la Différence, 1991).

- Quand le furet s'endort, Paris, La Table ronde, 1948.

- Le Secret de René Dorlinde, Paris, Fasquelle, 1958.

- Le Purgatoire, Paris, Le Sagittaire, 1976.

Essais, philosophie

- Sartre est-il un possédé ?, Paris, La Table ronde, 1946.

- La politique : la politique considérée comme souci, Paris, J. Froissart, 1948, réédition Les provinciales, 2014, avec une postface de Michaël Bar-Zvi

- La République de Joinovici, Paris, Amiot-Dumont, 1949.

- Les Abeilles de Delphes, Paris, La Table ronde, 1952 ; réédition : Paris, éd. des Syrtes, 1999.

- Commentaire sur quarante-neuf dizains de la 'Délie', Paris, Gallimard, 1953.

- La Terreur en question, Paris, Fasquelle, 1958.

- Ontologie du secret, Paris, PUF, 1973 ; réédition en 2009 avec une préface de Jean-François Mattéi, PUF, collection « Quadrige ».

- Reprendre le pouvoir, Paris, Le Sagittaire, 1977.

- Gabriel Marcel, interrogé. Entretien de 1970, Paris, Paris, J.-M. Place, 1977.

- Apocalypse du désir, Paris, Grasset, 1979. Réédition aux Ed. du Cerf, 2009.

- La Fontaine politique, Paris, J.-E. Hallier-Albin Michel, 1981.

- Précis de Foutriquet. Contre Giscard, Paris, J.-E. Hallier-Albin Michel, 1981.

- Maurras, la destinée et l'œuvre, Paris, Plon, 1984.

- Art poétique. Autres mêmes, Paris, La Table ronde, 1988.

- Karin Pozzi ou la quête de l'immortalité, Paris, Éd. de la Différence, 1991.

- Le Temps. Essai sur l'origine, Paris, Hatier, 1993.

- (avec George Steiner), Dialogues. Sur le mythe d'Antigone. Sur le sacrifice d'Abraham, Paris, Lattès, 1994.

- La Fontaine. Les “Fables” ou la langue des dieux, Paris, Hachette, 1995.

- William Blake manichéen et visionnaire, La Différence, 1990.

- La Source sacrée, (Les Abeilles de Delphes II, posthume), Ed. du Rocher, 2003.

- « Dialogue sur le Mal », in Cahier de l’Herne, Steiner, Pierre Boutang et George Steiner, dialogue animé par François L’Yvonnet, L'Herne, 2003.

- La guerre de Six Jours, Les provinciales, présenté par Mickaël Bar-Zvi et Olivier Véron, postface de Mickaël Bar-Zvi.

Sur Pierre Boutang

- Gabriel Matzneff, « Boutang, Hollande, Israël : la politique considérée comme souci », dans Le Point, du 24/07/2014

- Jérôme Besnard, Pierre Boutang, Paris, Muller éd, 2012

- Dossier H, Pierre Boutang. Collectif. Dirigé par Antoine-Joseph Assaf. (articles de Gabriel Matzneff, Vladimir Volkoff, George Steiner, Jean José Marchand, etc.), 440 p, L'Âge d'homme, 2002.

- Antoine-Joseph Assaf, Hommage à Pierre Boutang, F.-X. de Guibert, Paris, 1999.

- Jean-François Colosimo, « Pierre Boutang gardien de la Cité », Le Figaro Magazine, 11 juillet 2003.

- Geneviève Jurgensen, « Pierre Boutang, l’art de l’absolu et du paradoxe », dans La Croix, 30 juin 1998.

- Patrick Kechichian, « Pierre Boutang, un intellectuel engagé. De Maurras à Mitterrand », dans Le Monde, 30 juin 1998.

- Anne-Marie Kœnig, « La voix du cœur », dans Le Magazine littéraire, no 296, février 1992, p. 104.

- Sébastien Lapaque, « Salut à Pierre Boutang », dans Le Figaro, 3 octobre 2002.

- Sébastien Lapaque, « La longue marche spirituelle de Pierre Boutang », dans Le Figaro littéraire, 19 juin 2003.

- Gérard Leclercq, « Pierre Boutang et l'Église », La France catholique, 17 janvier 2003.

- Joseph Macé-Scaron, « La mort de Pierre Boutang : un métaphysicien intransigeant », dans Le Figaro, 29 juin 1998.

- Pierre Marcabru, « Pierre Boutang : un gentilhomme d’un autre temps », dans Le Figaro, 16 décembre 1999.

- Denis Huisman (dir.) et Ghislain Sartoris, Dictionnaire des philosophes, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige Dicos Poche », 2009), « Pierre Boutang ».