Articles sur Montherlant (hors presse)

29. Souvenirs de Montherlant par Jean-François Somain, écrivain canadien

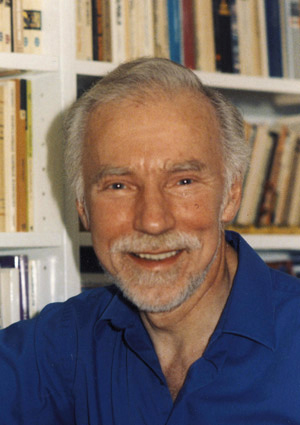

Né à Paris le 20 avril 1943, Jean-François Somain a passé quelques années en Argentine et s’est établi au Canada en 1957. Économiste de formation et diplomate de carrière, il a pris sa retraite en 1998 et habite au bord d’un lac dans la Gatineau. Il a publié plus de cinquante ouvrages au fil des ans, surtout des romans, dont plusieurs ont reçu des prix littéraires. (www.jfsomain.ca)

|

|

|

Jean-François Somain. |

Je n’ai jamais rencontré Henry de Montherlant. J’en garde toutefois un excellent souvenir et il me tient compagnie depuis plus de cinquante ans.

J’ai vécu mon adolescence à Montréal. À quinze ans, la littérature était déjà au centre de mes intérêts. J’aimais découvrir ce monde. Après des lectures éclectiques, j’ai entrepris de lire tous les grands auteurs. Du moins, un bon nombre de ceux-ci, me fiant à mon instinct, à ce que j’apprenais, me laissant porter par la curiosité. Quand un ouvrage me plaisait, je lisais d’autres œuvres de l’auteur. En lisant Les bestiaires, un déclic s’est produit. J’avais là plus qu’un livre. Je sentais l’écrivain. Cet ouvrage a sans doute été déterminant dans mon choix de devenir, moi aussi, un écrivain.

D’autres auteurs me fascinaient, que je lisais avec appétit. Cendrars, dont je dévorais les ouvrages, Malraux, Gide, Hugo, les poètes du dix-neuvième siècle, une longue liste, Camus, Bernanos, Céline, Sartre, sans oublier Dostoïevski, Hemingway, des auteurs espagnols et latino-américains. Montherlant demeurait au premier rang de mon panthéon. J’étais sensible à son écriture, bien sûr. Toutefois, on lit un auteur pour ce qu’il dit, pas pour sa manière d’agencer les phrases. J’étais surtout sensible à sa personnalité, à sa manière de vivre, de voir les choses, d’être un homme, d’être écrivain, tout ce qui nourrissait son œuvre et en constituait la substance. Je lisais aussi des ouvrages et des articles qui parlaient de lui, cherchant toujours à mieux le connaître. Le fait d’être né, comme lui, un 20 avril, me plaisait aussi.

À dix-sept ans, j’ai fondé une revue littéraire, une revue intellectuelle, La Forge. Nous en vendions six ou sept cents exemplaires, dans la rue, dans des librairies, dans des cafés bohèmes, à travers des amis. Directeur de la revue, j’avais une voix prépondérante dans la détermination du contenu. Le second numéro a paru en avril 1960. J’ai mis un portrait de Montherlant sur la couverture et j’y ai publié un article sur mon écrivain favori. Il a paru sous le titre HENRI DE MONTHERLANT. Le linotypiste s’était trompé dans l’orthographe du prénom, mais je ne voulais pas retarder la parution du numéro et j’ai fermé les yeux sur la coquille. Voici l’article :

Henry de Montherlant vient d’être élu à l’Académie Française (il n’a pas fait les quarante visites : lui ne peut suivre des sentiers foulés) ; avec lui, on compte déjà de 12 à 15 écrivains dans l’antique institution : espérons que cela augmente encore. Il serait osé de dire que Montherlant est connu de tout le monde ; on peut toutefois avancer qu’il est méconnu de presque tout le monde. Reconnaissons qu’il semble le vouloir lui-même : il est l’éternel “différent”, “pas comme les autres”. Il prend plaisir à tromper les autres sur son compte, à paraître “pire” qu’il ne l’est ; et je ne parle pas seulement de l’homme social (qui sait qu’il est comte, officier de la Légion d’Honneur, etc. ?) mais aussi et surtout de l’écrivain.

Car son œuvre est méconnue, au point que certaines gens ne voient en lui que le styliste pur ou l’un des plus grands artistes de la littérature — quand il est aussi à une des pointes de la pensée universelle, celle qui unit l’Orient à l’Occident. La raison primordiale de cette méconnaissance, c’est que pour accéder à l’œuvre il faut accepter l’homme d’abord ; et comme l’homme est au-delà du commun (les petites gens l’appellent “monstre”, lui et ses personnages, toujours de trop grande envergure), son œuvre est de même au-delà de la portée de la majorité des lecteurs.

Un exemple : Les Jeunes Filles. Le vulgaire et les critiques superficiels n’y voient encore que le “gros meuchant libertin” Costal, qui, en fait, est d’une grandeur étonnante ; rares sont ceux qui voient le torrent d’idées : par le retour aux sources de l’instinct l’homme atteint son épanouissement ; pour accéder aux vérités supérieures, il faut vaincre le désir par l’assouvissement ; l’être de génie est hors des lois conventionnelles ; il faut vivre sans masque et en accord avec la et les réalités ; l’homme n’est pas un étranger absurde mais un exilé, et sa patrie profonde existe toujours, etc., etc. Notons en passant que l’œuvre de Montherlant n’est pas une œuvre à thèse mais une œuvre humaine, faite de sentiments, d’idées, de sensations, de désirs ; le mythe qu’il pose (le Célibataire est celui qui refuse la vie du Tout, du grand Époux ; le Libertin est celui qui s’unit au Tout en dépit du monde) ne fait que soutenir la charpente.

La pensée qu’il apporte à la philosophie moderne tient avant tout dans Les Olympiques (nouveau “truc” de l’auteur : le public médiocre pense qu’il se trouve devant une apologie du sport et ignore en général la réalité du livre). C’est le syncrétisme et l’alternance : garder tout en composant tout, prendre le bon et le mauvais, détruire et construire, l’un après l’autre ; c’est la disponibilité : être parfait en tant qu’homme et ne pas s’annuler en s’engageant dans une voie donnée ; c’est l’acceptation : il faut dire oui au cosmos, à la vie, à tout (plus tard Pasiphaé s’unit à l’univers en s’unissant au Taureau ; et même le Maître de Santiago, qu’on croit misanthrope et nihiliste, s’unit au Tout dans la magistrale dernière scène de la pièce) ; c’est le mépris : la vie doit être menée de façon à être au-dessus du commun, et ce mépris doit conditionner l’ordre de l’alternance ; c’est la camaraderie, l’amour, le style, la grandeur, la hauteur, le détachement ; c’est le “tout vient des êtres” : nos gestes sont faits en fonction des gens qui nous entourent ; c’est l’individualisme : c’est Montherlant.

Quels livres lire de lui ? J’en ai lu une trentaine, et ne puis que répondre : tous. Cependant je trouve que dans une vingtaine de pages il a mis tout son être (pensée, chair, sentiment, volonté) : ce sont les deux morceaux retenus de sa pièce Les Crétois, jamais écrite, Pasiphaé et Le Chant de Minos. Ces deux longs poèmes sont parfaits ; par eux Henry de Montherlant dépasse tout, intègre tout, va dans le surnaturel même et devient sacré, devient le Poète.

Romancier, poète, dramaturge, libertin, dessinateur, torero, moraliste, ironiste, ascète, psychologue, et le reste : il est celui-qui-prend-toutes-les-formes. Il est aussi une des figures dominantes du siècle. Il est surtout Henry de Montherlant.

Il convient de rappeler que j’avais dix-sept ans, ce qui explique le ton parfois un peu adolescent du texte. Je l’ai signé Christian Vasneil, un pseudonyme que j’employais alors. J’étais tellement heureux d’avoir pu exprimer mon admiration pour cet auteur que j’ai trouvé son adresse et je lui ai envoyé une copie de l’article. Ce fut pour moi un grand bonheur, inattendu, de recevoir quelques mois plus tard une lettre de Montherlant, datée du 4 août 1960 :

Monsieur,

J’ai bien reçu en son temps l’article que vous m’avez consacré. Si je n’y ai pas répondu, c’est parce que j’ai été presque tout le temps, depuis le début de mai, soit absent soit souffrant. Mais j’ai beaucoup apprécié cet article, notamment ce que vous y dites de mon caractère "méconnu", qui est dû tout simplement à la politique de mes confrères cherchant à me dénaturer volontairement, et aussi aux idées que vous me prêtez, et qui sont miennes en effet, dans la seconde colonne de votre article.

La revue La Table Ronde, que vous connaissez peut-être, publiera en novembre un numéro spécial pour mes 40 années de vie littéraire, car il y aura à cette date 40 ans qu’a paru mon premier livre. On verra ce que ça donnera. Mais je ne crois pas que cela apportera beaucoup de clartés ni sur mon œuvre ni sur ma personne.

En vous remerciant encore et en m’excusant de mon retard, je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes meilleurs sentiments.

Henry de MONTHERLANT

P.S. : Je ne peux vous écrire cette lettre, m’étant foulé le poignet droit.

Je jubilais. Recevoir une lettre de Montherlant, que je tenais pour le plus grand écrivain vivant, c’était merveilleux. Par surcroît, il se disait d’accord avec ce que j’avais écrit. Son premier paragraphe me touchait et me touche encore. Son post-scriptum était un signe de l’époque, quand une vraie lettre était rédigée à la main et non pas dictée à une secrétaire.

Quand on est adolescent, on ne craint rien. On nous donne un doigt, on veut prendre la main. J’ai aussitôt écrit à Montherlant pour lui demander s’il accepterait de correspondre avec moi. Il y avait déjà correspondance d’âme, du moins de mon côté. Je lui demandais aussi s’il avait des objections à ce que je publie sa lettre dans ma revue. Je ne connaissais rien au droit d’auteur et je trouvais bien normal qu’une revue ou un journal publie le courrier des lecteurs. Il m’a répondu le 6 septembre 1960 :

Je ne suis pas l’homme de la correspondance, même avec mes plus vieux amis. D’ailleurs il n’y a pas beaucoup d’hommes de la correspondance à Paris. J’ai trop à faire avec mes livres pour entretenir des correspondances. Je vous réponds seulement parce que votre lettre est intelligente et aussi parce que votre âge m’attendrit un peu. J’avais autrefois horreur des garçons de 17 ans, mais maintenant ils me semblent plus dignes d’intérêt. Je ne sais que vous dire d’autre, sinon que ce que vous m’écrivez montre un sens vif de mon œuvre et de ma personne. Puisque vous m’en parlez le premier, je vous prie instamment de ne pas utiliser mes lettres.

Croyez, je vous prie, à mes meilleurs souvenirs.

J’ai reçu sa réponse trop tard, quand j’avais déjà pris la liberté de publier sa lettre du 4 août dans le numéro 5 de La Forge (septembre 1960). C’était le dernier numéro de la revue, car nous mettions alors fin à cette aventure. Je ne savais rien des préférences de Montherlant en la matière, mais je crois qu’il a dû sourire en écrivant sa référence à propos des garçons de 17 ans. J’étais surtout heureux de ce qu’il disait à propos de “mon sens vif” de son œuvre et de sa personne. Et, bien sûr, que ma lettre lui avait semblé intelligente.

Quelques années plus tard, j’ai lu un reportage sur Montherlant dans Paris-Match, dans lequel il évoquait sa mort. Je venais aussi de lire son extraordinaire Le Chaos et la nuit. Je lui ai écrit pour lui faire part de mon admiration à propos de son roman et pour lui répéter l’importance que lui-même et son œuvre avaient dans ma vie. Il m’a répondu le 10 octobre 1963 :

Monsieur,

Je réponds à votre lettre avec bien du retard parce qu’on a donné à Paris une pièce de moi, qui m’a beaucoup occupé.

Je vous remercie des sentiments que vous m’exprimez touchant Le chaos et la nuit.

Vous me citez un reportage que vous avez lu dans un magazine français à vaste tirage ; mais vous feriez mieux de n’attacher aucune importance aux magazines français et à ce qu’ils disent des uns et des autres, non plus qu’à ce qu’ils leur font dire. Lisez les œuvres des écrivains, comme vous avez fait pour la mienne, et tenez-vous en là.

Croyez, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments distingués.

La vie continuait. Fin 1966, j’ai publié mon premier roman. J’ai tenu à lui envoyer un exemplaire, vu le rôle déterminant que lui-même et son œuvre avaient eu dans mon propre développement littéraire. Il m’a écrit sa dernière lettre, le 31 mars 1967 :

|

|

|

Henry de Montherlant. |

Monsieur,

J’ai bien reçu votre livre "Les Rapides". Je ne l’ai pas encore lu, et il est possible que je ne le lise pas avant les vacances d’été, ayant un travail personnel très absorbant et étant obligé de lire aussi quelques livres d’amis. Je préfère vous en écrire attentivement quand je l’aurai lu, à vous en dire quelques mots superficiels en n’y ayant jeté qu’un coup d’œil.

Croyez, Monsieur, à l’assurance de mes meilleurs souvenirs.

Henry de Montherlant.

Je doute fort qu’il ait lu mon ouvrage. Il a même noté, quelque part, que, septuagénaire, il préférait consacrer son temps à relire les grands classiques. L’année suivante, l’été 1968, je faisais escale à Paris, lors de mon premier voyage en Afrique. Je disposais d’un après-midi. J’ai aussitôt pensé à me rendre chez lui, 25 quai Voltaire, afin de le saluer et de lui exprimer personnellement mon amitié, mon admiration, mes remerciements. Je n’avais pas son numéro de téléphone, ni le temps de lui annoncer par lettre mon projet de visite. C’était mon premier voyage en avion en Europe et je n’avais aucune idée des effets du décalage horaire, ce qui fait que, arrivé au petit matin, je me suis couché dans mon hôtel et ne me suis réveillé qu’au milieu de l’après-midi, ce qui me semblait trop tard pour une visite impromptue.

Je n’ai donc jamais rencontré Henry de Montherlant. J’attache toujours beaucoup d’importance à cet échange de quatre lettres qui font partie de mes archives littéraires (Fonds Jean-François Somain, au Centre de recherche en civilisation canadienne-française, à l’Université d’Ottawa). Sa courtoisie me touche encore, qu’il ait pris la peine d’écrire ces lettres à un jeune lecteur et écrivain en herbe, dépassant les limites d’un accusé de réception. C’était précieux, et ce l’est encore. À son exemple, j’ai toujours tenu moi-même à répondre aux lettres de lecteurs et de lectrices.

Chaque année, je relis deux ou trois livres de Montherlant. Ayant publié une cinquantaine de titres, je suis chaque fois plus sensible à leur qualité littéraire, à leur qualité humaine. Je pense à la simplicité, à la netteté du propos, à la profondeur de l’observation, au fourmillement d’idées et de sentiments, à la manière impeccable d’en rendre compte. Bien souvent, une phrase, une remarque, m’arrache un frisson d’admiration. C’est un auteur inépuisable, qu’on peut relire dix fois en trouvant de nouvelles pépites, en renouvelant son plaisir de lecture. Le contenu d’une œuvre, c’est l’écrivain lui-même. En lisant Montherlant, on touche l’homme, on touche la substance humaine, et, chez lui, c’est toujours intéressant.

Voici quelques années, on a mis en vente quelques-uns de ses dessins, des années vingt. J’en ai acheté un, un portrait de femme à la mine de plomb, rehaussé de couleur. Il me fait plaisir d’avoir ainsi, chez moi, sur un mur, une œuvre originale de Montherlant. Je la regarde, je lui souris, lorsque je me rends dans mon bureau, là où j’écris. Autrement dit, je pense à lui chaque jour.

Lac Bell, 22-24 novembre 2009