Articles sur Montherlant (hors presse)

55. Les Bestiaires de Montherlant, par Jean-François Somain

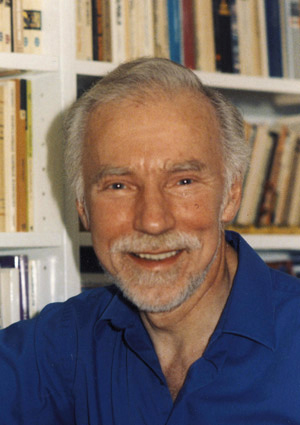

Né à Paris le 20 avril 1943, Jean-François Somain a passé quelques années en Argentine et s’est établi au Canada en 1957. Économiste de formation et diplomate de carrière, il a pris sa retraite en 1998 et habite au bord d’un lac dans la Gatineau. Il a publié plus de cinquante ouvrages au fil des ans, surtout des romans, dont plusieurs ont reçu des prix littéraires. (site Internet www.jfsomain.ca)

|

|

|

Jean-François Somain. |

Les livres qui nous marquent le font souvent sans que nous nous en apercevions. D'autres — beaucoup, heureusement — nous plaisent vivement mais ne nous influencent pas, parce qu'il est trop tard, et nous savourons surtout la joie de les lire. J'ai subi avec plaisir l'ascendant de plusieurs grands auteurs, mais aucun livre en particulier ne me semble justifier d'emblée sa mention comme “livre de voûte”. Toutefois, quand j'y réfléchis, quand je tente d'identifier la perle parmi les perles, je m'arrête sur Les Bestiaires, en me pressant de préciser que je ne vois pas dans ce roman de Montherlant le chef-d'œuvre d'entre les chefs-d'œuvre, ni son œuvre majeure, ni même un livre qui m'aurait fasciné plus que d'autres, mais celui qui a attiré mon attention de façon singulière à un moment crucial de mon développement littéraire.

J'avais seize ans. Je savais déjà que je serais un écrivain, l'ayant même annoncé à un ami et à un professeur. J'avais écrit plusieurs nouvelles et bien des poèmes, dont l'un venait d'être publié dans le journal des étudiants de 11e année de l'école secondaire Le Plateau. Qu'avais-je lu ? Avant que ma famille s'établisse au Québec, j'avais été élevé dans la banlieue de Buenos Aires. Ma formation littéraire comprenait des classiques espagnols et argentins aussi bien que des grandes œuvres du répertoire universel. En même temps que la Bibliothèque Verte et des livres pour adolescents, j'avais goûté à Homère, Defœ, Jules Verne, Walter Scott, Racine, Corneille, Wilde, Shaw, Kipling et bien d'autres, en espagnol ou en français. Il me faut aussi mentionner le tango, que j'écoutais, que je lisais, et dont le contenu souvent dur et tragique a marqué mon évolution sentimentale et, dans une certaine mesure, mon attitude face à la vie. Arrivé à Montréal en 1957, à l'âge de quatorze ans, je me suis plongé dans la littérature française. J'ai alors lu la plupart des poètes depuis Villon jusqu'à Aragon et des roman de Zola, Flaubert, Malraux, Camus, Gide, aussi bien que des ouvrages de Dostoïevski, Nietzsche, Shakespeare. J'explorais la littérature avec passion, prenant soin de lire au moins une œuvre de chaque auteur important. Au moment où je découvrais Montherlant, j'avais sans doute lu deux ou trois cents livres.

À cette époque, j'étais aussi fasciné par les courses de taureaux. L'origine de cet engouement remontait sans doute à des romans, des chansons et des films espagnols, sans oublier Militona de Théophile Gautier, et avait commencé lorsque j'habitais encore en Argentine. Plusieurs de mes premières aquarelles représentaient des scènes de tauromachie, inspirées de revues spécialisées espagnoles que j'avais pu me procurer, et le personnage central d'une de mes premières nouvelles était un torero. Le combat de l'homme et de la bête me fascinait, l'élément dramatique étant rehaussé par le conflit des couleurs fortes, le taureau noir, le sable de l'arène, le rouge de la muleta et du sang, le costume du matador.

Comme je lisais systématiquement tous les grands auteurs, quand vint le moment d'aborder Montherlant, j'ai naturellement choisi Les Bestiaires. Rappelons l'histoire. Alban, Parisien de dix-sept ans, se rend en Espagne pour toréer (ce néologisme a été créé par Montherlant). Il se lie avec un grand éleveur et s'éprend de sa fille, Soledad. Celle-ci ne le repousse pas, mais lui présente le barrage familier de difficultés qui fait toujours partie des étranges rites de la séduction. Elle finit par consentir à une éventuelle relation à condition qu'il s'attaque à un taureau particulièrement dangereux. Lors de la course, Alban, trop nerveux, se montre médiocre avec sa première bête et superbe avec la seconde, celle choisie par Soledad. Après la mise à mort, il s'en va sans daigner prendre sa récompense charnelle avec la jeune fille. Le roman s'achève dans une scène intensément poétique, soulignée par la splendeur d'un hymne en provençal, qui donne une note fantastique au récit.

Comment expliquer l'enchantement, le profond ravissement provoqué en moi par cette lecture ? J'avais à peu près l'âge d'Alban ; comme lui, j'étais né la nuit du 20 avril, qui est aussi la date de naissance de Montherlant ; le roman se passait en Espagne, pays cher à mon cœur ; et j'aimais les taureaux. Ces détails pouvaient attirer mon attention sans parvenir à m'accrocher autant. Les thèmes, alors ? D'un côté, la mythologie des courses de taureaux, amplement fouillée dans ce livre. À cette époque, en Argentine, l'Église et l'État s'entendaient fort mal et je n'avais pas reçu d'instruction religieuse avant de fréquenter l'école à Montréal ; j'ai même dû me faire baptiser pour y être admis. J'étais curieux de tout et je me suis intéressé à mes cours de religion, j'ai essayé de pratiquer pendant quelque temps, mais le christianisme ne parvenait pas à me convaincre. Le paganisme des Bestiaires touchait en moi des cordes sensibles, beaucoup plus puissamment que le catholicisme.

D'un autre côté, les rapports entre Alban et Soledad, l'un représentant la réalité simple du désir et de l'affection, et l'autre, ce qu'on peut appeler le chichi, l'imprécision, les dérobades, correspondaient aux relations avec les femmes que je commençais à découvrir. L'étrange dernier chapitre, le glissement du roman réaliste vers une conclusion poétique, voire mythique, la dissolution des grands et des petits drames quotidiens dans un chant universel, ne pouvait manquer de me séduire.

Mais la lecture des Bestiaires éveillait en moi une admiration qui dépassait l'effet des thèmes, des personnages, de la structure du roman, de la même façon qu'on peut rester bouche bée devant un film tel que Citizen Kane. Était-ce le style ? En partie, oui. Il est difficile de trouver une écriture aussi précise, efficace, truffée d'images et de phrases qui vous vont droit au cœur dans un dosage parfait de clarté, d'émotion et de poésie. Encore aujourd'hui, il me suffit de lire une page ou deux dans le Chaos et la Nuit, par exemple, pour en être émerveillé et mesurer, professionnellement, le chemin qu'il me reste à parcourir dans la maîtrise de l'écriture. Le style n'est pas une question de grammaire mais d'âme. Le style de Montherlant m'émouvait et m'émeut toujours. Les Bestiaires ne racontaient pas l'histoire d'Alban : ce livre parlait de la vie, comme je le sentais dans son extraordinaire conclusion. Sipriot l'a énoncé de façon splendide en parlant de Trasylle : “Ce chant perdu, et éperdu, c'est la musique de Montherlant.”

Dans la plupart des livres, on ne trouve que le livre, et c'est souvent beaucoup. En lisant Les Bestiaires, je découvrais un écrivain par excellence. Il y avait là une beauté palpable, incandescente, de la substance humaine, un cœur mis à nu, une densité qui me faisait voir l'écriture comme une forme de la vie. Je n'ai retrouvé ce sentiment qu'une quinzaine d'années plus tard, en lisant Borges lors d'un voyage en Amazonie : l'effervescence visuelle des paysages accentuait la perfection littéraire du livre que j'avais en mains. De la même façon, Picasso a été et reste pour moi le peintre par excellence, quelqu'un qui a jeté son âme dans son œuvre. Je sentais, en lisant Montherlant, que la littérature, que l'art n'était pas une question esthétique mais une chose vivante, une expression, une forme, une manifestation de la vie. Les romans racontent des histoires, mais dans les grandes œuvres, elles sont loin d'être des histoires. Cette révélation m'était apportée par Les Bestiaires, et c'est ainsi que ce roman a joué un rôle décisif dans mes débuts littéraires.

On ne connaît pas un écrivain quand on n'a pas lu tous ses livres. Un livre, c'est une fenêtre sur une seule pièce. J'ai voulu connaître toute la maison et je me suis lancé avec ferveur dans la lecture des autres romans, du théâtre, des essais, des poèmes et des carnets de Montherlant, et j'ai lu bien des livres et des articles à son sujet. Je lui ai écrit à deux reprises ; les deux fois, il a eu la courtoisie de me répondre. J'aimais l'œuvre et j'aimais l'homme, avec une admiration que l'âge n'a pas ternie.

À la même époque, je découvrais et je lisais passionnément l'œuvre de Blaise Cendrars, dont la vitalité différente me séduisait pareillement. Borges s'est ajouté plus tard à ces deux auteurs. Je ne cherchais pas en eux des maîtres à imiter. En fréquentant leur œuvre, je trouvais des confrères, des compagnons de voyage dans la splendide aventure de la littérature. Je lisais, je lis d'autres auteurs, parfois un livre ou deux, souvent l'œuvre entier, comme on cherche à voir tous les films de certains réalisateurs ou de certains acteurs. Montherlant, Cendrars et Borges constituent toujours pour moi des sommets, des royaumes favoris dans le monde inépuisable de la littérature.

Je viens de relire Les Bestiaires. Je ne suis plus l'adolescent bohème et vorace qui découvrait et dévorait l'univers. Montréal est devenue une autre ville. Le roman a conservé la même fraîcheur et j'éprouve toujours à sa lecture des frissons de joie devant les richesses de cette écriture qui charrie sans arrêt des pépites de vie. Il y a là, à un degré élevé, la sensibilité, la sensualité, l'intelligence, la lucidité, le non-conformisme, l'authenticité humaine, “le chant perdu et éperdu” qui m'a touché en plein cœur voici trente ans.

Quand le sort me conduit à Paris, il m'arrive de faire un pèlerinage au quai Voltaire, devant la maison où Montherlant a habité jusqu'à son suicide. Je regarde la plaque : “Ici vécut Henry de Montherlant, homme de lettres…” Toute l'émotion qui circule dans son œuvre reflue en moi et je pense à lui comme à un ami très cher. J'entends sa voix dans un disque qu'il a enregistré, où il exprime le message essentiel qui se dégage de son œuvre : “Dire oui à la vie.” Je revois la plaque : “Homme de lettres”. Je me sens en famille.

Le Sabord, Trois-Rivières, Québec, automne 1991, pp.26-27.