Articles sur Montherlant (hors presse)

36. Marc de Montjou (1896-1915) et Henry de Montherlant (1895-1972), deux amis de collège à Sainte-Croix de Neuilly, par Henri de Meeûs

“Le voici, par ce doux hiver, qui à chaque octobre me remonte dans le cœur. Il m’a attendu à la porte; il a besoin de me parler de lui.”

(Marc de Montjou vu par Henry de Montherlant)

“Le caractère essentiel de sa nature : un cœur exalté avec une raison ombrageuse.”

(Marc de Montjou vu par Henry de Montherlant)

“Cela m’est égal de mourir. Je n’ai jamais rien fait de mal.”

(Marc de Montjou à Henry de Montherlant)

“Tu sais que j’ai beaucoup d’amitié pour toi.”

(Marc de Montjou à Henry de Montherlant)

1. Petite précision préalable

Il faut d’abord dire ceci : Marc de Montjou n’est en rien le garçon qui a inspiré à Montherlant la pièce La Ville dont le prince est un enfant, ou le roman Les Garçons, sous les traits du personnage central de Souplier ou de Soubrier.

En effet, ce garçon tant aimé à Sainte-Croix, le seul grand amour de la vie de Montherlant peut-être, fut le jeune Philippe Giquel, que Marc de Montjou dut connaître aussi vu leurs études dans les mêmes lieux. Giquel était de deux années plus jeune que Montherlant né le 20 avril 1895. Marc de Montjou est né en février 1896.

C’est Philippe Giquel (et non Marc de Montjou) que Montherlant voulut rejoindre au Front durant la première guerre mondiale, La pièce L’Exil écrite en 1919 traite de ce sujet, assez audacieux pour l’époque : “Rejoindre sur le Front l’ami qu’on aime pour s’exposer à deux au danger”.

Lors d’une interview par Jean-José Marchand, reprise dans Archives du XXème siècle, (Editions Jean-Michel Place 1980), Montherlant dira :

“Le sujet de l’Exil était complètement inventé. Il était parti d’une seule phrase de quelques mots prononcés par ma mère. Mon camarade, celui que j’appelle Souplier dans La Ville, j’avais appris, (j’ai su que c’était faux mais je l’avais cru sur le moment), qu’il s’était engagé. Je crus qu’il était sur le Front, j’ai voulu le rejoindre, et j’ai dit à ma mère : “Je m’engage”. C’était pour retrouver ce garçon.”

Ce garçon n’était donc pas Marc de Montjou qui fut tué en octobre 1915 sur le champ de bataille, mais Philippe Giquel qui fera une partie de la guerre dans l’Aviation, selon les mémoires inédits d’Elisabeth Zehrfuss, amie de Montherlant. Giquel, engagé dans l'Aviation, semble avoir été un vaillant combattant durant cette première guerre mondiale. Il continua d'ailleurs à voler après-guerre, et monta une des premières sociétés de publicité aérienne avec un as de la 1ère Guerre mondiale, Auguste Ledeuil, compagnon d'escadrille de René Fonck. On trouve sur Internet mention d'un meeting auquel Ledeuil et Giquel participèrent (et même organisèrent) en 1922.

Marc de Montjou (1896) et Henry de Montherlant (1895) sont donc élèves des mêmes professeurs et suivent les cours dans la même classe de philosophie. Montjou impressionne Montherlant.

Il faut dire aussi qu’ils sont les seuls aristocrates de la classe et au début, ils se toisent sans se livrer : “A moi Comte deux mots !”.

Marc de Montjou est issu d’une branche cadette de la famille française, noble, non titrée, Gaborit de Montjou, à qui le Pape Léon XIII accordera une concession (par primogéniture) de titre de comte pour tous les fils premiers nés de la branche du grand-père de Marc, le comte Emile de Montjou en 1884.

Le grand-père et le père de Marc se faisaient donc appeler "comte de Montjou", même si un titre romain (octroyé par la Papauté) était moins considéré en France dans l’aristocratie que les titres accordés par les rois de France, Napoléon, Louis-Philippe et l’empereur Napoléon III.

Ces titres concédés par les Papes étaient souvent la récompense pour les services éminents rendus à l’Eglise (financiers notamment et autres tels que : défense des ordres religieux expulsés par certains Etats, défense des territoires pontificaux avec les Zouaves pontificaux, Service rapproché des Papes avec les gentilhommes de Sa Sainteté, les camériers, etc…)

Henry Millon de Montherlant, par contre, est issu d’une famille de la petite noblesse française (non discutable malgré les attaques d’un certain généalogiste Bouch en 1956).

Montherlant jusqu’à la fin de sa vie a toujours défendu avec force la noblesse de sa famille, et il fut soutenu notamment par le grand généalogiste Louis de Saint Pierre qui prouva en 1956 clairement l’origine noble des Millon de Montherlant (voir article Famille dans la Biographie de Montherlant).

Mais le plus surprenant fut la prétention du père et de la mère d’Henry, à la fin de leur vie, de porter les titres complètement inventés de comte et comtesse de Montherlant.

En effet, à la mort de Joseph de Montherlant, en 1914, on lit sur le faire-part de décès que Joseph est titré Comte de Montherlant . Etait-ce une volonté de sa part, ou une initiative (que lui vivant aurait désavouée), d’Henry son fils très fier et snob à l’époque ? On peut dire en effet, avec une quasi certitude, qu’Henry de Montherlant n’a rien fait pour démentir ce titre de comte qu’il a porté après la mort de son père, et ce au moins jusqu’à la fin des années trente. Pourquoi ? Parce qu’on lit, sur une plaque de pierre posée à l’entrée de l’Ossuaire de Douaumont en 1933, dans le but de commémorer les personnalités membres du Comité d’action qui s’occupèrent de l’Ossuaire de 1919 à 1932, l’inscription “Comte de Montherlant” comme premier Secrétaire général de l’Œuvre de l’Ossuaire. Cette plaque gravée dut être accrochée en 1933 (lire l’article n°21 “Qui était le père d’Henry de Montherlant ?”).

Mais, à la fin de sa vie, il y a une lettre de Montherlant à Philippe de Saint Robert précisant que ses ancêtres et lui s’étaient affublés assez misérablement de ce titre de comte auquel ils n’avaient pas droit. En réalité, les ancêtres n’avaient jamais porté ce titre. Seul Joseph le père est enterré avec le titre de comte indiqué sur le faire-part de deuil et ce titre est aussi gravé sur la pierre tombale du cimetière du village de Montherlant où repose Joseph.

2. La Famille Gaborit de Montjou

Avertissement : toutes les informations reprises ici sur les Montjou sont tirées d’une étude remarquable écrite par le généalogiste Geoffroy Guerry, intitulée “Gaborit de la Brosse et de Montjou et familles alliées de la fin du XVIIème siècle jusqu’à nos jours”, (gros syllabus avec photos, dessins et reproductions d’armoiries, de 260 pages, publié chez l’auteur en 2009).

|

|

|

Armoiries de la famille de Montjou. |

2.1. Origine de la famille

“L’origine de la famille Gaborit dont l’orthographe n’a cessé de varier jusqu’au XIXème siècle, (Gagorit, Gabori ou encore Gabory) est aujourd’hui bien mystérieuse”, écrit M. Guerry. La filiation remonterait à un notaire royal Jean Gaborit, résidant dans la seconde moitié du XVII ème siècle en Vendée.

Le blason des Montjou : enregistré en 1696 à l’Armorial général : “d’azur à trois têtes de lion d’or, 2 et 1, accompagnées en cœur d’un croissant d’argent et en chef d’une étoile d’or. Deux griffons servent de support .

La devise est Urbis Amator (Amoureux de la Ville). Il s'agit de la ville de Poitiers.

2.2 Les données sont plus précises à partir de

a) Jean-Baptiste Gaborit de la Brosse né en 1690, seigneur de la Brosse et maire de Poitiers en 1747.

En 1758, Jean-Baptiste assiste au ban des Nobles du Poitou avec ses fils. Il est propriétaire de terres dans la région. En 1747, il est nommé maire de Poitiers.

Par sa charge, le seigneur de la Brosse fut anobli, noblesse confirmée à ses fils en 1773.

Il semble donc, dans l’état actuel des recherches, impossible de remonter la filiation vu le manque des données de l’état civil et l’absence d’ actes notariés sans doute détruits à la Révolution française. Jean-Baptiste décèda en 1765.

b) En 1765, son troisième fils Jean-Baptiste-Hilaire Gaborit de la Brosse (né en 1729) prit le titre de seigneur de Montjou ou Monjou.

Cette terre de Montjou dont on ignore aujourd’hui la localisation viendrait probablement de la famille de sa femme Jeanne-Andrée Nazaire (famille de notaires alliée à un grand nombre de riches familles marchandes du Poitou). L’épouse Jeanne-Andrée âgée de 14 ans (!) se marie donc à Hilaire de Montjou âgé de 36 ans. Elle aura 11 enfants. Elle meurt en 1812.

Hilaire, cadet de famille, n’a vraisemblablement aucune fortune. Il finira comme ancien gendarme de la garde ordinaire du Roi, et meurt en 1794 en pleine tourmente révolutionnaire.

De ses 11 enfants, nous intéresse surtout le dixième, un garçon, prénommé René-Sincère, aïeul de Marc de Montjou.

c) René-Sincère de Montjou (1785-1849) à l’origine de la branche cadette des Montjou, un partisan des Bourbon.

René-Sincère héritera, à 9 ans, à la mort de son père, d’une pièce de terre, d’une pièce de pré, et d’une petite maison. Ni plus ni moins ! Son enfance est chahutée par la Révolution. Opposé à Napoléon, il parvint à échapper aux engagements militaires en payant un remplaçant. Celui-ci perdit la vie en avril 1814, ce qui obligea René-Sincère

à servir dans l’armée. Heureusement, Louis XVIII devenu roi, René-Sincère manifestera son attachement à la Restauration en entrant le 15 juillet 1814 aux Gardes du Corps du Roi, dans la compagnie de Noailles. Il sera lieutenant en juillet 1816 après avoir fait une campagne militaire pour le roi de France. Ses états de service signés par son colonel comte de Nadaillac sont favorables : " Cet officier s’est toujours conduit avec honneur et distinction et a su mériter l’estime de ses chefs et l’amitié de ses camarades. "

Il se marie en 1829. Il a 44 ans. Il épouse Irma Devaulx de 17 ans sa cadette (famille de notaires). Elle est née en 1802. Elle est plus fortunée que son époux.

Il va quitter l’armée lassé d’attendre une nomination, qui ne vient pas, au grade de capitaine. Mais la chance viendra ! Il hérite une grande fortune d’une cousine (Mlle de la Millanchère) qui en fait son légataire universel.

René-Sincère est devenu châtelain et peut gérer ses biens hérités, et vivre en parfaite harmonie avec sa chère Irma… qui va mourir en 1832 lui laissant un fils Emile.

Inconsolable, René-Sincère ne se remariera pas, et il meurt en 1849.

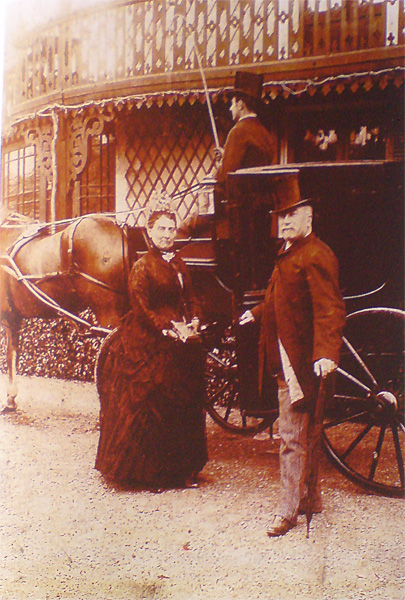

|

|

|

Le Comte et la Comtesse de Montjou, grands-parents de Marc. |

d) Le grand-père de Marc : Emile Gaborit comte de Montjou (1829- 1909), un terrien, le titre de comte "romain", et une fin pénible.

Fils unique de René-Sincère et d’Irma de Montjou, il a deux ans et demi à la mort de sa mère. Il sera choyé par une tante, et hérite donc du patrimoine de Mademoiselle de la Millanchère.

C’est un terrien. Il continue à agrandir son domaine par l’achat de terres. Il voyage aussi, aime le théâtre, il passe plusieurs mois en Italie. Il fait connaissance à Rome de la famille du vicomte de Maupas. Celui-ci lui présente deux de ses petites-filles Alice et Berhe de Fremeur, filles du comte de Fremeur, décédé dix ans plus tôt d’une chute de cheval et de la comtesse née Augusta de Maupas. Cette famille l’introduit dans le milieu élégant de Paris. Emile est remarqué pour sa piété. Il demande en mariage Alice de Fremeur née en 1834, et il l’épouse à Paris en 1855. La famille de sa femme est fortunée, d’excellente noblesse (les comtes de Maupas, les marquis de Fremeur, les marquis de Bouthillier, etc…), et Emile a continué à augmenter sa fortune dans la région de Poitiers et en Vendée, patrimoine qui compte maintenant le château de la Millanchère et 300 hectares environ.

En 1870, il est propriétaire du tiers de la commune de Ligugé…

Le couple est royaliste dans l’âme. Il fait l’admiration du comte de Chambord qui les rencontre.

Alice va mettre au monde un premier fils René Gaborit de Montjou le 4 septembre 1857.

Emile, en lien avec le Vatican dès les années 1850, reçut en premier lieu pour lui et sa descendance sur trois générations une bénédiction du Pape Pie IX le 8 mai 1853

et une indulgence plénière à l’article de la mort.

En 1880, Emile et son fils René défendent l’Abbaye de Ligugé menacée d’être fermée et les moines chassés. Ils ne parviennent pas à empêcher l’expulsion des religieux et recueillent plusieurs moines dans leur propriété. A la sute de cette action, Emile de Montjou est fait commandeur de l’ordre de Saint Grégoire le Grand, décoration réservée aux défenseurs des idéaux catholiques.

Enfin, arrive la suprême récompense. Le 15 février 1884, par bref pontifical, le Pape Léon XIII décerne à Emile de Montjou le titre de comte ainsi qu’à ses descendants mâles aînés, catholiques, avec la réserve que le titre ne pourra être porté que par primogéniture. Voici le texte du bref pontifical :

“Cher fils, salut et bénédiction apostolique. Aux hommes d’une illustre naissance qui donnent l’exemple d’un zèle singulier pour la Religion et d’une piété remarquable confirmés par des faits religieux éclatants et qui s’est étendue jusque sur des innocents opprimés par le malheur des temps, nous avons coutume, à l’instar de nos prédécesseurs, de décerner des titres d’Honneur qui non seulement ne s’éteignent pas avec la vie, mais encore soient pour eux et leur famille un perpétuel témoignage de la bienvellance pontificale et pour les autres un stimulant excitant à imiter leurs beaux exemples de vertus, récompensés par de tels honneurs.

Ainsi avons-nous résolu d’agir envers vous, cher fils qui né d’une noble famille, êtes recommandable par une religion et des vertus justement appréciées, comme nous l’avons appris par des attestations graves et dignes de foi. Voilà pourquoi voulant vous combler de bienveillance et d’honneur, et vous absolvant au préalable de toutes sentences ecclésiastiques d’excommunication et d’interdit ou autre censure et peines encourues, de quelque manière et pour quelque cause que ce soit, (…) en vertu des présentes lettres, nous vous créons, instituons et proclamons COMTE, vous et vos hoirs et descendants en ligne masculine de primogéniture seulement, pourvu que ceux-ci soient nés de légitimes mariages et persévèrent dans la Religion et la Foi catholique et le dévouement envers la Chaire de Saint Pierre. En conséquence, nous vous concédons, à vous, à vos hoirs et descendants susdits, pouvoir et valoir, être dits et appelés du très noble titre dans les actes publics et privés et dans toutes sortes de diplômes, voire même dans les lettres apostoliques; user et jouir librement et licitement de tous et chacun des droits, honneurs et privilèges, prérogatives et indults dont usent et jouissent, en vertu des prescriptions du droit, de l’usage et de la coutume, ceux qui sont décorés de ce titre de noblesse.

A ces causes, nous déclarons nos présentes lettres être et devoir être fermes, valides et efficaces, souhaiter et obtenir leurs pleins et entiers effets et pleinement servir en tout et pour tout à ceux à qui il appartiendra dans la suite, de voir être jugé et défini conformément à ce qui est dit par tout juge quelconque, ordinaire ou délégué déclarant nul et vain tout ce qui serait fait au contraire par qui que ce soit, en vertu de n’importe quelle autorité sciemment ou par ignorance, nonobstant toute stipulation contraire.

Donné à Rome, près saint Pierre, sous l’anneau du Pêcheur, le XV è jour de février 1884, l’an sixième de notre Pontificat ;

Léon XIII Souverain Pontife CH. Cardinal Mertel”

Le généalogiste Geoffroy Guerry va donner la page 159 de son étude un éclaircissement :

Plusieurs membres de la famille se sont interrogés sur ce titre. En fait on sait qu’ Emile de Montjou dès le début des années 1850 se faisait appeler le comte de Montjou, notamment en 1855 lors de son voyage de noces à Venise où il rencontra la famille royale (Chambord) en exil. Ce titre n’était cependant que de courtoisie. D’ailleurs Emile ne le mentionne que très rarement dans les actes officiels avant 1884. Ainsi il n’apparaît pas dans son contrat de mariage ni dans aucun faire-part de décès des membres de sa famille avant 1884.

Les membres de la branche aînée au XIX ème sièce, à savoir Dominique de Montjou et ses trois fils ne portèrent jamais de titre. Ce n’est que vers les années 1940 que Robert puis Gérard de Montjou prirent le titre de comte. S’il n’est pas légitime dans cette branche, Alban de Montjou reste néanmoins aujourd’hui le chef de nom et d’armes de la famille.

Le titre de comte de Montjou n’appartient donc aujourd’hui qu’à la branche cadette, et par primogéniture aux descendants mâles d’Emile de Montjou et d’Alice de Fremeur.

Emile de Montjou fut donc maire de Ligugé durant une quinzaine d’années entre 1870 et 1890.

Le couple Montjou-Fremeur eut un second fils, Jean, né en 1870.

Emile de Montjou connut une fin de vie pénible due à de graves soucis d’argent suite à une ecroquerie commise par un jeune aristocrate le marquis de B… qui voulant lui acheter une partie de ses terres à Ligugé, lui promettait de payer le prix un an après la mort de sa grand-mère la douairière marquise de B….

Celle-ci, d’après les renseignements communiqués par le régisseur de la famille de B…, avait six grands domaines dans le département du Calvados soit 1700 hectares environ. Comme Emile de Montjou souhaitait garder de bonnes relations avec cette famille, il fit confiance, et ce qui est pire, continua à prêter de l’argent au jeune marquis de B…, qui s’engageait à rembourser ses dettes après la mort de sa grand-mère.

Les années vont passer, la vieille marquise continuer à vivre, et chaque fois que le jeune marquis de B…, vient rendre visite à Emile de Montjou, il supplie ce dernier de lui prêter de l’argent, et il lui adresse des rappels pressants avec force courriers.

Emile de Montjou finit par perdre patience quand il constate que le jeune B…, lui doit 285.000 francs.

Je n’entre pas dans les détails de cette sinistre histoire, mais Emile continuera à se faire " plumer" dans l’espérance de récupérer les fonds. Mais catastrophe ! Le jeune marquis meurt avant la vieille grand-mère. Et celle-ci ne se considère pas engagée par les emprunts et dettes de son petit-fils. D’ailleurs elle renonce à la succession de son petit-fils, refuse tous les remboursements et ferme sa porte aux nombreux créanciers.

Emile de Montjou et sa belle-famille qui est aussi intervenue dans cette affaire pour soutenir Emile seront minés pendant près de dix ans par cette affaire. Emile aura perdu 300.000 francs. La marquise de B…, sous la coupe de son confesseur, refuse toute visite et tout dialogue! Pour le comte de Montjou, grand chrétien, c’est un comble !

“Un aumônier, le père Vilain, de la prétendue congrégation de Notre Dame de Vire dirigée par le père Yvetot, le plus souvent seul et unique de sa congrégation ainsi qu’une religieuse (…) étaient en permanence au château, vrais cerbères près de la pauvre vieille marquise". On apprendra aussi que le fidèle régisseur de la marquise l’avait dépouillée elle aussi !

Avec ce drame vécu par les Montjou, on croirait lire du Montherlant ennemi des notaires, des régisseurs ,des comptables, des garde-malades de tout acabit, ciblés dans Les Célibataires et décrits avec férocité dans Les Garçons où l’entourage des serviteurs de la comtesse de Bricoule mourante est superbement évoqué.

Ruiné par cette affaire, épuisé, Emile de Montjou doit vendre à nouveau des terres, et son château de la Millanchère, puis en 1892 son domaine de Ligugé. Il va se retrancher alors dans un petit hôtel particulier à Poitiers. Il garde l’estime entière de sa belle- famille victime comme lui de l’escroc.

L’épouse d’Emile, Alice de Fremeur, décède en 1895 à l’âge de 61 ans, Et Emile meurt le 9 janvier 1909 à Poitiers.

|

|

|

Le Lieutenant-Colonel Comte René de Montjou, |

2.3 Le père de Marc : René Gaborit comte de Montjou (1857- 1927), l’installation définitive à Paris, ses deux mariages, sa carrière militaire, ses missions aux Etat-Unis en 1915 et 1916, et la mort de son fils.

René de Montjou a un caractère fermé, distant, et solitaire. Il est un homme de conviction, assez austère et fuyant le monde. Ce retrait social s’explique peut-être à cause de la ruine de son père obligé de vendre tous ses domaines et propriétés de Ligugé et de la Millanchère. René ne revint pas à Poitiers, et décida de se fixer à Paris par ses deux mariages successifs.

- En première noces, il épouse en 1887 Suzanne Martin du Nord, fille du comte Ernest Martin du Nord (famille de royalistes, d’avocats, de diplomates, de députés; on y compte un ministre de la Justice et des cultes). Ernest est chef de cabinet du Garde des Sceaux.

A son mariage, René de Montjou est lieutenant au premier régiment des cuirassiers.

En 1888 naît leur premier fils Guy Gaborit de Montjou (1888-1935). Suzanne meurt un mois après ses couches. - René est inconsolable, et élève son fils avec l’aide de sa belle-famille.

Grâce à celle-ci, René va rencontrer et épouser sa seconde femme Marie-Louise Labbé (1859-1962) personne discrète, élégante qui survécut longtemps à son mari . Elle aura quatre enfants, et mourra dans sa 104ème année à Paris en 1962.

|

|

|

La Comtesse René de Montjou, |

Les quatre enfants (du second lit du comte) sont :

- Marc Gaborit de Montjou (1896-1915), tué sur le champ de bataille dans les Flandres et grand ami d’Henry de Montherlant à Sainte-Croix

- Alice (1897-1973) épouse du comte Guy de Longueau Saint-Michel (1895-1967), dont postérité.

- Pierre (1899-1905)

- Jean-Marie (1906-1969) très grièvement blessé au combat le 6 juin 1940, laissé pour mort sur le champ de bataille, sera évacué par l’armée allemande et amputé de la jambe gauche. Il épousera en 1943 Jacqueline Hocquart de Turtot, fille du comte Jean Hocquart de Turtot et de la comtesse née Paule Libault de la Chevasnerie. Ils auront 7 enfants.

René de Montjou fera donc une carrière militaire : Infanterie, ensuite lieutenant au 1er Régiment de cuirassier, ensuite capitaine. Il servit au 14ème dragon jusqu’en 1906, date de sa mise en non-activité. Il sera rappelé à 57 ans au service le 2 août 1914 comme chef d’escadron. Il reçut rapidement une mission spéciale : en tant que président de la commission d’achats de chevaux destinés à la cavalerie française, négocier aux Etats-Unis l’achat de troupeaux de chevaux. Fait lieutenant-colonel le 25 mai 1915, il apprit aux USA loin de sa famille la mort de son fils Marc tué sur le Front des Flandres en octobre 1915. Il ne put revenir en France que quelques jours pour s’occuper de la sépulture de son fls. Il rentrera, mission accomplie chez les Américains, définitivement en France en août 1916, reprendra un poste au 2ème et 4ème régiment de Saumur, puis à 60 ans sera placé en non-activité définitive.

Il sera fait officier de la Légion d’honneur quelques jours avant sa mort en 1927.

|

|

|

La Comtesse René de Montjou, |

3. Marc de Montjou (1896-1915), l’ami de Montherlant

3.1 Extraits de l’étude du généalogiste Geoffroy Guerry (page 203 et 204)

“Marc est donc le fils de René de Montjou et de Marie-Louise Labbé de Montais.

Il est né le 24 février 1896 à Paris. Elève à l’école Sainte-Croix de Neuilly, il est dans la même classe qu’Henry de Montherlant. Une amitié très forte se noue alors entre les deux garçons. L’écrivain l’évoque d’ailleurs à plusieurs reprises dans La Relève du matin :

“Nous avons vécu sur le banc des classes des heures qui eussent créé des liens indestructibles, s’il existait quelque chose de pareil à des liens indestructibles; nous y avons fait la pratique de toute la psychologie et de toute la morale dans le même temps qu’on nous en enseignait la théorie, comme nous faisions de front la théorie et la pratique de la physique et de la chimie; à seize ans, gauches et avec des boutons, nous savions qu’il y avait des régions de nous-mêmes qui étaient épuisées et ne refleuriraient plus. Et cependant, au moment de graver un nom sur cette pierre tombale, je recule, je crains de me tromper et de le tromper.”

Engagé volontaire en 1914 comme sous-lieutenant d’infanterie, il mourut lors du combat de Loos en Belgique le 7 octobre 1915. Il fut alors inhumé au cimetière militaire de Bully puis rapatrié dans le caveau de famile à Poitiers. Sa tante Marguerite de Montjou, née Bonneau de Beauregard, écrivait le 14 janvier 1916 :

“J’ai reçu ce matin une brochure contenant la biographie et la photo de Marc de Montjou et dans l’après-midi on m’a rapporté sa cantine du 49 ème d’Artillerie. Pauvre enfant ! J’ai été bien émotionnée et ai bien prié pour lui. Il reçut alors la Légion d’honneur à titre posthume et fut cité le 19 octobre 1915 pour sa conduite : " Dégagé de toute obligation militaire, s’est engagé pour la durée de la guerre et a montré, dès son arrivée sur le front, les plus belles qualités de calme, de sang froid et de mépris du danger. Blessé mortellement à son poste le 7 octobre 1915”.

Le Collège Sainte-Croix de Neuilly publiera une touchante biographie de Marc :

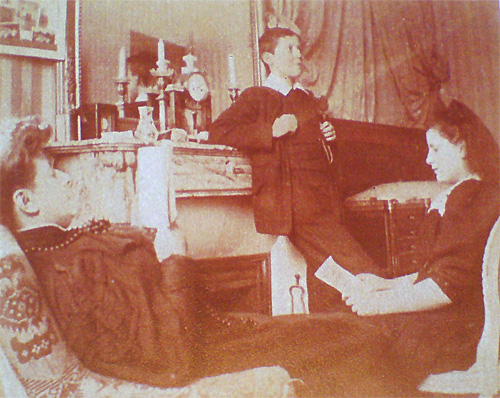

|

|

|

Marc (à gauche) et sa famille à la mer. |

“Marc de Montjou continue la série des jeunes gens d’élite, qui se sont vaillamment sacrifiés pour la Patrie. Il était avant nous dans la maison et fut immédiatement des nôtres. C’était une nature droite, un peu réservée, mais franche, et qui se distinguait par toutes les qualités qu’on est convenu d’appeler spécialement " françaises". Esprit lucide et facile, bien ordonné, doué pour la logique des sciences abstraites, il y réussissait bien et marchait tout droit à Polytechnique quand la guerre vint faire de lui un soldat avant l’heure. Il a été un de nos meilleurs élèves à tous les points de vue.

En sortant de Sainte-Croix, il alla à l’Ecole Sainte Geneviève pour y continuer ses études de mathématiques. Quand la guerre éclata, au lieu de rentrer à l’Ecole, il s’engagea dans l’artillerie; longtemps retenu dans un dépôt, il désirait ardemment partir pour la bataille. Le sentiment du devoir chrétien et la voix d’une race d’officiers l’appelaient au danger. Il voulait partager les risques que courait déjà son frère (Guy, né en 1888, aviateur, chef d’escadrille, ndlr.) aviateur connu (…)

Il écrivait à sa mère “Je pars, je me suis confessé et j’ai communié ; ne soyez pas triste, ma petite maman, au contraire, dîtes-vous bien que j’agirai toujours en brave”.

Arrivé sur le Front avec le grade d’aspirant, il n’y resta qu’un mois. La mort devait interrompre tout de suite sa carrière de jeune officier intelligent et brave. Il fut frappé le 7 octobre(1915), à Loos, d’un éclat d’obus.”

Juste avant sa mort, Marc de Montjou avait été proposé pour une citation au Corps d’armée, après seulement un mois de campagne. L’abbé Perinelle qui le connut bien écrivait à son sujet “Il avait un cœur d’or, et c’était le trait dominant de sa très riche nature et autour de lui sa bonté rayonnait, discrète, spontanée, généreuse, jamais lasse, ses amitiés étaient tendres et très sûres.”

3.2 Autres textes de Montherlant sur Marc de Montjou

Nous allons examiner de plus près maintenant les textes que Montherlant a consacrés à son ami Marc de Montjou dont la personnalité l’avait beaucoup impressionné.

1er texte

Il y a d’abord ce texte magnifique (écrit par Montherlant durant la guerre, en mai 1918, au 360ème d’Infanterie, dans les Vosges), extrait de La Relève du matin (Essais, Montherlant, Pléiade NRF page 37 à 50), et dont le titre est :

En mémoire d’un mort de dix-neuf ans

de qui je joins les mains

sur ce livre

Voici les plus beaux passages :

|

|

|

Marc de Montjou, |

“Je conserve, parmi des photos et des lettres, une petite feuille froissée, un petit papier de rien du tout, mais qui, dans le tiroir, quand la nuit tombe, doit répandre une sorte de lumière : un de ces billets de confession en usage dans les collèges catholiques, et qui portent imprimée la formule : L’élève… désire se confesser à M…, avec des blancs pour les deux noms. Et dans le premier de ces blancs un être qui aima, souffrit, s’agita, a inscrit son nom, qui plus jamais ne sera mêlé aux affaires de la terre; et dans le second blanc il a tracé le mien.(…) Quand j’appréhende de rien affirmer de l’âme la plus claire, quelle sera ma réserve devant celle-ci! Tous nos contacts portent ce même cachet d’incertitude qui marqua notre dernière poignée de mains : serrement où l’une des deux pressions fut plus longue que l’autre, mais sans que je puisse distinguer de qui elle venait. Je ne suis pas sûr que notre amitié ait existé; je n’en ai su qu’un certain cerne, qui tremblait à ses bords, et qui n’était pas elle : il y a dans les photos prises d’avion des installations camouflées qu’on ne connaît que par leurs ombres. Autour de chaque acte précis, de chaque mot précis que je sais de cet être, un vide se creuse où l’imagination va et va sans rencontrer rien de fixé qui l’endigue, comme dans ces œuvres d’art qui nous prennent d’autant plus que nous devons nous mettre davantage dans ce qui leur manque. C’est un espace où tous les retentissements qu’il fit dans ma vie résonnent plus mystérieux et plus longs; une marge blanche où l’Ange du Doute, penché sur mon épaule et sa tempe contre ma tempe, finit mes phrases en lettres d’or.

Chaque fois que je songe à ce que dut être cette âme et cherche à la serrer de plus près, la même image renaît dans mes yeux : celle d’une chambre où, par un grand soleil, une main violente, vingt fois coup sur coup, écarte puis referme les rideaux. Nuit et clartés, battements de paupières, fusées qui s’élancent, se brisent…

Le voici, par ce doux hiver, qui à chaque octobre me remonte dans le cœur. Il m’a attendu à la porte; il a besoin de me parler de lui. Quelle plongée loin de la surface des choses dans ce libre "entre deux eaux" spirituel où toutes nos facultés se dégourdissent, se font légères, jouent réellement comme dans de l’eau! Pour moi c’est ma folie des âmes, cette excitation devant une âme, telle que l’excitation d’un fox qui flaire un rat. Mais chez lui nul intérêt que pour soi-même (et combien j’aime que son regard soudain se soit éclairé, ses paroles soudain acharnées, sitôt que l’entretien le ramenait à ses propres affaires!), nul art pour l’art et jusqu’à une gaucherie enfantine dans l’expression. Et puis tout d’un coup on entend claquer le pont-levis qui se relève. Il est là, offensant et obtus, ricanant, avec une volonté de ne pas comprendre et de ne pas arrêter, avec une façon maudite de foncer dans les choses les plus saintes et de les saccager, terrible comme un homme à qui nous venons de révéler notre secret, le prenant pour un autre dans l’ombre, et qui soudain nous glace sous le réverbère…(…) Le caractère essentiel de sa nature : un cœur exalté avec une raison ombrageuse. C’était un "Allez, hop! ", un brusque rejet de toutes les choses trop dévorantes, ce même geste de tout rompre, cette même saccade de la tête que je lui vis à notre dernière rencontre (…) Pudeur de soi-même, regret de s’être découvert, sentiment instinctif de l’homme (…) que les affaires intérieures sont toujours un peu des niaiseries, mais surtout bouffée de vertige au bord de ce grand vague où bouge l’âme. (…) Plusieurs se souviennent de cette façon qu’il avait de marmonner, en baissant la voix et les yeux, lorsqu’une parole lui échappait qui était trop dense de lui-même.

Nous usions fréquemment du latin, afin que nos professeurs ne nous comprissent pas. Je l’ai souvent appelé Marcus, et cette atténuation lui convient mieux que Marc, dur nom que justifent sa fierté et sa solitude, mais qui sonne avec plus de force que n’en eut ce cœur brouillé. On m’a rapporté de lui, après sa mort, qu’il écrivait dans des notes intimes : “Moi qui suis un passionné, il faut que j’aie l’air…” (…)

Entre nous deux, c’était moins des alternatives d’amitié et d’hostilité qu’une combinaison d’amitié et d’hostilité. Manifestement attirés l’un vers l’autre, curieux l’un de l’autre, sitôt face à face, chacun se mettait en garde. Nul abandon (…) Au surplus, si nous avions tous deux de la facilité à meurtrir, lui, par surcroît se vengeait de son cœur sur ceux des autres (…) De divers côtés on m’avertissait : " Prends garde à … Il ne t’aime pas! " Je lui répétais ces propos. Il riait, ne répondait pas, mais me citait quelque louange qu’il avait entendu faire de moi…(…)

La dernière parole qu’il m’ait destinée - les derniers mots de sa dernière lettre - est celle-ci : “Tu sais que j’ai beaucoup d’amitié pour toi.”

Il dit cela puis disparaît, se dissipe comme un petit souffle, et je reste avec sur mes genoux cette tête d’Hermès au double visage, où je lis, selon que je la tourne, ou tout le bien ou tout le mal. (…) Les morts laissent autant de mystère qu’ils en emportent. Un corps tombe, et mille choses s’arrêtent, éternellement en suspens. Ce sont des squelettes qui tendent les bras. Pour frapper, supplier, ou étreindre ?

J’imagine que mon camarade, dès l’instant qu’il eut mis le pied sur cette bande de terre inspirée qu’on nomme le front, dut lire sa sentence dans le ciel; on est "là-haut", on s’en rapproche. Il vit son sort s’incliner, ses dieux protecteurs sans défense devant le destin, se détourner d’un cadavre vivant, et les deux grandes mains qui le couvraient, se retirant comme un velum qui s’ouvre, le laisser nu au péril de l’espace. Alors il n’eut que son geste habituel quand pour rompre avec la vie il dit : " Allez, c’est décidé! ", puis se dressa sur le champ vide, fit trois pas et s’abattit. Un mois seulement depuis son arrivée au front, et déjà on le citait au Corps d’Armée. C’était à l’orée d’octobre, quand vers les premières lampes penchent les jeunes fronts casqués de pensée, quand aux portes des collèges, et sous les nuages légers de l’automne, se renouent les mains fraternelles. Lui aussi il retrouvait ses pairs. (…)

J’ignore le détail de sa mort (…) J’imagine seulement que soudain, couché sur le sol maternel, il dût apparaître beau,(…) Ses compagnons chancelèrent un peu en le soulevant. Il s’était beaucoup forcé pour se taire : ce sont les mots qu’ils n’ont pas dits qui font si lourds les morts dans leurs cercueils.

En partant il écrivait : “Cela m’est égal de mourir. Je n’ai jamais rien fait de mal.”

2ème texte

Un second texte magnifique (écrit en 1916, après la mort de Marc de Montjou)) de La Relève du matin (Pléiade, Essais, Montherlant, pages 140 à 142) mérite aussi d’être cité. Il s’agit de :

Pâques de guerre au collège

Voici quelques extraits :

|

|

|

Montherlant en 1917. |

“Les (élèves) combattants, l’un à côté de l’autre, se tenaient debout devant les hommes et Dieu. Depuis qu’ils étaient au front, leurs traits s’étaient durcis et dans les creux remplis de cendre, comme lorsqu’on entend une musique très belle; leurs yeux s’étaient faits plus grands, comme lorsqu’on est dans les forêts. L’ombre déjà renfonçait ces justes sur les confins de la vie et de la mort, déjà libres d’une liberté surnaturelle, incapables de plus jamais décevoir, totalement absous pour le passé et pour l’avenir : déjà fixés comme les statues, purs et perdus comme l’horizon et les astres. Tous, en partant, se préparaient à vivre. Un jour cette bouche avait dit : “Je n’avais rien fait de mal !”, avec une voix d’enfant de dix ans. Sur ces cernes blancs et bleus de la fatigue, un instant il y avait eu des larmes. O larmes…Tout était dans l’ordre maintenant. Tout était accueilli, accepté. “Nous marchons. Nous ne biaiserons ni ne serons habiles. C’est toujours nous qu’on met en avant. Soit. Nous marcherons s’il le faut à la place des autres”. Voilà ce que disaient ces gamins qui venaient au Salut avec leurs casques, leurs éperons et leurs étuis à revolver, parce qu’ils étaient quand même contents de faire leur petit effet. (…) Les soldats, au milieu de cette jeunesse, des mêmes gestes, des mêmes passions qui avaient été les leurs, répétés aux mêmes places et entourés des mêmes soins, sentaient confusément qu’ils étaient peu, bien remplaçables, une petite ride sur la vie qui passe, cependant que ces enfants leur criaient aussi pourquoi il faut qu’on se batte.(…)

Les soldats surtout, qui portent toujours quelque sourde amertume, étaient réchauffés par tout cela. Les prières de leurs pairs les couvraient comme une armure; puis chacun d’eux était augmenté parce que certain de ses camarades vivait cette heure en même temps que lui. Lorqu’ils étaient du côté de la mort, ils avaient renié trois fois cette maison, la jugeant niaise et démentie par ce qui est, - et voici qu’ils regardaient, reconnaissaient, et, baissant la tête, s’abandonnaient à leur patrie morale retrouvée. Ils avaient attendu en vain bien des lettres, écrit les premiers bien des lettres, senti bien des chères présences s’enfoncer, disparaître comme une rive qui s’éloigne , - et voici qu’ils se sentaient encore soutenus par ceux qu’ils aiment. (…)

Le Supérieur parla.(…) Et quand il dit la Fête de ce jour, et que tous ces corps ressusciteraient, comme dit Saint Augustin “parce qu’ils étaient beaux”, renaîtraient tels que ceux qui étaient là les voyaient hier, dans ces jardins, dans ces cours, sous ces porches, lorsqu’ils pressaient dans leurs bras leur jeunesse, alors en bas, au fond de la chapelle, les femmes se mirent à palpiter et à pleurer. Elles palpitaient, et pleuraient, et mouraient, et vivaient. Elles revoyaient les sourires, les taches de rousseur, les petits gestes qu’ils avaient pris d’elles, et qui allaient vivre pour l’éternité. (…) On sortit de la chapelle (…). Dans le hall où descendait le jour trembla une minute très touchante, minute suspendue, incertaine, où vaguement l’on s’attendait, se pressentait, s’interrogeait par le regard. Puis un grand mouvement rapprocha, confondit tous ceux qui étaient là.(…)

Les mères en deuil regardaient de près ces grands garçons pareils au leur, les questionnaient sur la vie de là-bas, silencieusement les comparaient à lui. La foule s’écoulait, elles restaient en arrière, hésitantes, comme fascinées par un papier sur le mur qui répandait une sorte de sourire. Lorsque, avant de repasser le seuil, elles s’arrêtèrent sous le cadre où sont inscrits les noms des morts du collège, pour lire une fois de plus celui qu’elles savaient bien y être, ce nom qui plus jamais ne sera mêlé aux affaires de ce monde, il leur parut que la liste funèbre, et puis celle des Croix de Guerre, à côté, n’en faisaient qu’une dans le même bonheur sans réserve.

Dans une minute peut-être irretrouvable, elles pensèrent qu’il valait bien que leurs fils fussent morts pour qu’une telle heure eût existé.”

(Ecrit en 1916)

3ème texte

Allocution d’Henry de Montherlant

en date du 21 janvier 1920 à l’Ecole Sainte-Croix de Neuilly

(Montherlant, Essais, Pléiade NRF, note VI à la fin de La Relève du matin, page 164)

Le 21 janvier 1920, les anciens élèves de l’Ecole Sainte-Croix de Neuilly et leurs maîtres se réunissaient pour la première fois depuis la guerre. Il y avait là les jeunes générations, les survivants, et les morts. Voici l’allocution que je prononçai. Si je la reproduis ici, c’est qu’elle nous marque combien La Gloire du Collège est assise sur la réalité. On devine assez en la lisant qu’il n’est pas une des phrases de La Gloire que je n’eusse redite devant cinq cents jeunes gens, à l’intérieur de ce collège même et en présence de son gouvernement. Cette allocution donne, dans mon esprit, comme une sorte d’authenticité à La Gloire et aux réflexions qui la précèdent.

|

|

|

L'Abbé Petit de Julleville, |

Monsieur le Supérieur,

Messieurs, mes chers camarades,

Monsieur le Supérieur m’a demandé de parler au nom de cette génération du “nouveau Sainte-Croix” qui faisait sa philosophie en l’année 1912.

Monsieur le Supérieur s’est-il rendu compte qu’il me demandait de parler au nom de morts ?

Si je ferme les yeux et me représente une classe de philosophie en 1912, voici ce que je vois :

Au premier banc : Bernard Audollent, mort; Marc de Montjou, mort; Henri Faure, mort; Louis Roblin.

Au second banc : André Laboureur, mort; Henri Macke, mort; Pierre Geay.

Au troisième banc : Marcel Villé, mort; celui qui vous parle; Henri Boudet, mort.

Ainsi des dix garçons de cette classe, sept sont morts. Des trois survivants, deux ne survivent que parce qu’ils n’ont pas fait la guerre.

De ceux qui sont partis, je suis le seul qui soit revenu. En me choisissant pour parler au nom de mes anciens camarades, on n’a pas voulu me faire honneur. On a pris le seul qui reste.

De cette vie des hautes classes en 1912, je m’imagine parlant pendant trois heures. Je demeure indécis et impuissant en me disant que je dois en parler pendant trois minutes (…)

Ceux qui ont observé ce Sainte-Croix du haut d’une chaire, ceux qui l’ont écouté derrière la grille d’un confessionnal, en ont-ils une idée beaucoup plus juste que celui qui seulement y vécut dans la simple mais absolue liberté de la camaraderie ? (…)

En 1911 et 1912, dans le collège Sainte-Croix de Neuilly, a existé pour beaucoup d’êtres, les plus fiers et les plus nobles, quelque chose d’indépassable. Pour beaucoup d’êtres, ce qu’ils ont vécu ici est le meilleur, le plus riche et en vérité l’essentiel de toute leur vie. Ceux-là qui survivent, il y a un certain désir du bien, une certaine présence vivante de Dieu, une certaine générosité, une certaine vibration, une certaine inquiétude pour les âmes qu’ils ne peuvent plus retrouver en eux-mêmes qu’en deça du jour qui a vu leur dernière sortie par cette porte. Ceux-là qui sont morts, si l’on songe à ce desséchement et à cet amoindrissement des survivants, ce n’est peut-être pas tout à fait un blasphème de dire qu’ils avaient suffisamment existé.

Ce splendide buisson ardent n’a pas été une chose sans racines. Marc de Montjou qui, la dernière fois que je le vis, tira de son portefeuille une photographie de groupes de Sainte-Croix, qu’il avait sans nul doute sur lui quand il fut tué; Bernard Audollent que je retrouvai, exalté par la guerre, pareil à une flamme droite et pâle, et qui me disait : “Tout ce que j’ai, c’est là (à Sainte-Croix) que je l’ai acquis”; Pierre Hureau, qui écrivait cette parole qui suffirait pour la gloire d’un être si c’était d’un être qu’on la disait : “Ce collège, il y a la vie en lui”; Henri Boudet, qui n’était rien, que nous allumâmes, qui brûla de nous et nous brûla, et s’éteignit en nous quittant, ceux-là et tous les autres savaient bien ce qu’était cet esprit de Sainte-Croix, ce qu’ils lui devaient et celui à qui ils le devaient. Cet esprit (le temps me presse), je ne veux le suggérer que par trois mots : cœur, compréhension, confiance. La pensée que ces morts, à l’époque de l’adolescence, à cette époque si tragique en mésententes et en méprises, ont eu la possibilité d’avoir confiance, - cette pensée-là, pour moi, est vraiment sans prix.(…) J’atteste que les trois ou quatre morts qui furent l’âme de cette génération de Sainte-Croix au nom de laquelle je parle, s’ils étaient ici comme je les vois, ne s’occuperaient que de ces vivants. Et ce qu’ils diraient, je vous le dis. Ils (vous) diraient qu’avec toute leur félicité d’outre-tombe et toute leur gloire, il eût été mieux qu’ils vécussent. Ils vous demanderaient d’acquérir avant tout (et ceci ne choque nul catholique) la force et le goût de la force : afin que dans cinq ou six années nous n’ayons pas, dans ce même préau, à boire à de nouveaux morts.”

Sources de l'article

- Geoffroy Guerry, Gaborit de la Brosse et de Montjou et familles alliées de la fin du XVIIème siècle jusqu’à nos jours, 260 pages, publié chez l’auteur

- Henry de Montherlant, La Relève du matin, Essais, Pléiade, N. R. F, Editions Gallimard 1963